BUSCA TU REFUGIO

El que hoy sienta cierta afinidad con el espíritu y las preocupaciones del romanticismo y tenga pasión por el cine hará bien siguiendo el leal y desesperado consejo de Nicholas Ray.

Y, sea mero espectador o trate de hacer un cine personal —es decir, sentido; no necesariamente autobiográfico o realista—, observará con alarma que últimamente se ha enrarecido —tras casi extinguirse, como el western— el género que se había convertido en su último reducto de resistencia, el melodrama.

Esta situación crítica hace que parezca oportuno, e incluso urgente, tratar de averiguar qué fue del melodrama a partir de mediados de los años sesenta, y por qué razones su aparente resurrección durante los noventa, lejos de llenarnos de satisfacción y facilitar el camino a los que quieran abordar cualquiera de los temas propios del romanticismo, está sembrando el confusionismo dentro de un terreno ya de por sí tan complejo y peligroso que podría calificarse, sin excesivo abuso de la metáfora, de campo minado.

Pero conviene que empecemos por el principio, aunque ello requiera, en parte, remontarse a los orígenes y sobrevolar la historia de una forma de expresión tan ilustre como vilipendiada. Además, parece evidente —aunque a menudo se olvide— que para entenderse es preciso ponerse de acuerdo, ante todo, acerca del idioma en que se va a hablar, y eso exige tratar de definir los conceptos, por difícil que sea en ocasiones como la presente.

¿QUE SE ENTIENDE POR MELODRAMA?

Aunque en España, como de costumbre, nos hayamos enterado poco y mal, entre otras cosas porque la reflexión, la lectura y el debate sobre cine se han visto reemplazados por el economicismo en todas sus variantes —desde las recaudaciones en taquilla a los cachets de actores y realizadores, desde los índices de audiencia televisiva a las subvenciones y los derechos de antena, pasando por los presupuestos, el impacto en la recaudación de los premios más que su prestigio o su justicia, el alza de los costes, los derechos de autor, el beneficio antes que el riesgo o la aventura—, lo cierto es que, a los diez años o así de la súbita desaparición del género, es decir, a comienzos de los setenta, buena parte de la crítica —como siempre, la francesa, y en este caso también la anglosajona— empezó a prestarle, quizá por pura necrofilia, una inusitada atención al melodrama, hasta tal punto que desde hace unos tres o cuatro lustros puede decirse que se ha puesto casi de moda.

No es que masas de frenéticos espectadores corran ansiosos a hacer cola ante las salas donde se proyectan, entre otras cosas porque ni siquiera se hacen muchos (salvo para televisión, y ése es otro cantar). Es, como tantas, una moda muy minoritaria: aunque no faltaban causas, de un modo tan repentino como misterioso se empezó a mirar el melodrama con un interés tan exagerado como el desdén con el que hasta entonces lo había despachado la crítica establecida, y aún más, si cabe, la independiente, más joven y entonces muy politizada.

Como ocurre con frecuencia, se ha saltado de un extremo al opuesto como por arte de magia, y sin dar explicaciones ni rectificar expresamente, razonando el cambio, las antiguas posturas de signo contrario. Se ha pasado del rechazo y la condena ideológica generalizada a una igualmente indiscriminada —por tanto, absurda— aceptación de cualquier cosa que se presente como un melodrama, bien porque lo diga su autor o porque llegue envuelta —o más bien travestida— en una caricatura chillona del ropaje tradicional del género. De defender una película determinada a pesar de que fuera un melodrama se ha dado un triple salto mortal al planteamiento invertido de elogiar muchas películas meramente por pertenecer al género, o aparentarlo.

Y como uno de los artífices de esta revalorización del melodrama —al menos, el único con suficiente prestigio cultural y los bastantes seguidores como para que sus gustos personales fueran aceptados por los que influyen en la opinión de las enterados que la divulgan e imponen luego— fue un cineasta que pretendía inscribir su obra en ese género y en la tradición clásica del mismo que representa fulgurante y conscientemente Douglas Sirk, no es de extrañar que fuese el cine del propio Rainer Werner Fassbinder uno de los primeros en beneficiarse de ese cambio en la dirección del viento: incluso me parece justo que así fuese, ya que había contribuido a promover esa nueva actitud, más receptiva y tolerante, hacia el género más maltratado del cine a lo largo de toda su historia.

Lo malo es que este cambio, tan súbito como drástico, ha aumentado la dificultad que de por sí entraña el intento de definir algo tan vago, tan abierto a todas las mezclas y alianzas y tan cambiante y camaleónico como suele serlo un género vivo (e incluso resucitado). Si la idea que tenían de este género quienes execraban de él era ya muy difusa, en buena medida por no haberse detenido a estudiarlo —ya que era algo poco serio, nada progresista ni respetable, sino decididamente menor y bastardo, puramente comercial—, al extenderse sus ya dilatadas y borrosas fronteras para que abarcase productos de una época y una cultura muy diferentes de las que en su tiempo habían permitido que el melodrama fuese un género, su noción se hizo más confusa todavía.

Además, como para parte de los que reivindicaban de pronto el melodrama no existía en realidad —porque no tenía vigencia social desde hacía mucho, y porque las muestras del pasado que podían conocer no las habían contemplado con interés suficiente, sino con indiferencia o ironía— otra versión del género que la muy particular (en todos los sentidos) de Fassbinder —por mucho que se apuntase al magisterio sirkiano, ya dijo Borges que “cada autor crea sus propios precursores”, y además Sirk no es nada representativo del melodrama, sino un caso excepcional—, la idea que se ha abierto camino, a trancas y barrancas, en los últimos tiempos, tiene bastante poco que ver con la realidad histórica del melodrama.

Tal vez eso explique, por ejemplo, la decepción que produjo el estupendo ciclo dedicado a Douglas Sirk hace unos trece años por Televisión Española en las mismas personas que escuchaban con sorprendida admiración las explicaciones que daba su autor a Antonio Drove y que servían de introducción a cada película (1); sospecho que las declaraciones, llenas de inteligencia, cultura, lógica, sentido histórico y consciencia social de ese gran artista crítico que fue Sirk suministraban abundantes argumentos para justificar ante los demás, y sobre todo ante uno mismo, el cambio de actitud que por entonces se estaba produciendo incluso aquí, mientras que las películas en sí, hechas en unas condiciones muy determinadas, y profundamente enraizadas en la cultura popular norteamericana de la era Eisenhower (1952-1960), resultaban mucho menos asimilables para la sensibilidad de los jóvenes españoles de 1983, que además se enfrentaban por primera vez a un tipo de puesta en escena que exige atención y concentración por parte del espectador y que, lamentablemente, ya no sabían interpretar.

Ese brote de interés —menos candente ahora, pero aún vigente— por el melodrama hizo que el género se convirtiese, para la crítica más inquieta, en una cuestión pendiente y casi virgen, y también en un tema vendible para las revistas de cine, por muy semiológicas y marginales que fuesen. Podrían llenarse estanterías con los números especiales, los dossiers y las monografías que se dedicaron, primero, a los principales realizadores que habían cruzado en alguna ocasión las ambiguas fronteras del melodrama —Sirk, Minnelli, Griffith, Ray, Borzage, McCarey, Ophüls, Cukor, Matarazzo, Stahl—, en general tan aproximativos como cabía esperar de lo mal que se conocía —y se sigue conociendo— a estos cineastas, y siempre desplazando el centro de gravedad desde el autor —concepto que, repudiado desde Mayo del 68 por sus promotores, había caído en descrédito para unos, y se había pasado de moda para otros, con gran regocijo de sus enemigos de siempre, y abriendo el paso a que no haya oficio cinematográfico que hoy no reivindique su autoría, desde los directores de fotografía a los guionistas, pasando por los actores, los productores, los montadores y los directores artísticos— al género, noción que, por reacción, estaba en boga aprovechando su desaparición.

Se pasó después al análisis teórico e histórico, por no decir socioeconómico y psicológico, del melodrama: se trató de bucear en sus fundamentos precinematográficos, se debatió su origen y su etimología, se sobrevoló la subcultura escénica de los siglos XVIII y XIX, se procuró deslindar —con acierto— el melodrama de la tragedia y del drama, y se recurrió a la ayuda de los críticos literarios y de los musicólogos. Estos últimos brindaron el atinado paralelismo entre la ópera y el melodrama —lo que sirvió para acrecentar el status del género, ya que el gusto por la ópera volvía a ser confesable, pues lo proclamaban hasta los que nunca han aguantado una representación entera—, etcétera.

De todos esos ensayos, a menudo muy interesantes y reveladores, ha surgido una bibliografía de volumen abrumador, pero difícil de encontrar y consultar, ya que se trata de libros y artículos, en general extranjeros y no traducidos, y a menudo de circulación restringida, por lo que se han agotado y no suelen estar disponibles en las bibliotecas; como, además, orientarse para seleccionar lo verdaderamente útil es una empresa de dificultad no desdeñable, la conclusión es bastante triste: ese trabajo de erudición y reflexión puede darse prácticamente por perdido, y quizá sea preciso volver a hacerlo, desde una perspectiva más actual, y con unas bases más firmes.

Para colmo, he de confesar que esa labor, sin duda necesaria, en ocasiones muy amena y sumamente instructiva, es en el fondo bastante estéril. Todos tenemos una idea aproximada de lo que es un melodrama, y ninguna explicación teórica, ningún alarde de revisión histórica, va a poder cambiar nuestra manera, casi instintiva, de determinar si algo es o no melodramático.

Además, esta noción subjetiva de lo melodramático precede a la definición del género, y es, a fin de cuentas, la que impera en los dos extremos de la cadena de producción cinematográfica que pueden determinar si se van a rodar o no melodramas en el futuro inmediato: el público y los productores. Y los eslabones intermedios, tanto distribuidores como exhibidores (sean propietarios de cines o programadores de televisión), se guían también por una mezcla de intuición, experiencia y prejuicios. En cambio, han de ser raros los directores que estén hoy, como Sirk, al corriente de la evolución del melodrama y que sean conscientes de sus exigencias estilísticas y dramáticas: la mayor parte de los que hayan hecho algún melodrama se habrán limitado —en el mejor de los casos— a buscar la manera más apropiada de conseguir determinados efectos que el guión contenía explícita o implícitamente, y que probablemente coincidiesen con los objetivos comerciales del productor, o bien, más conflictivamente, habrán procurado realizar esas escenas con discreción y mesura, sin pasarse, moderando sus excesos, a veces embarazosos.

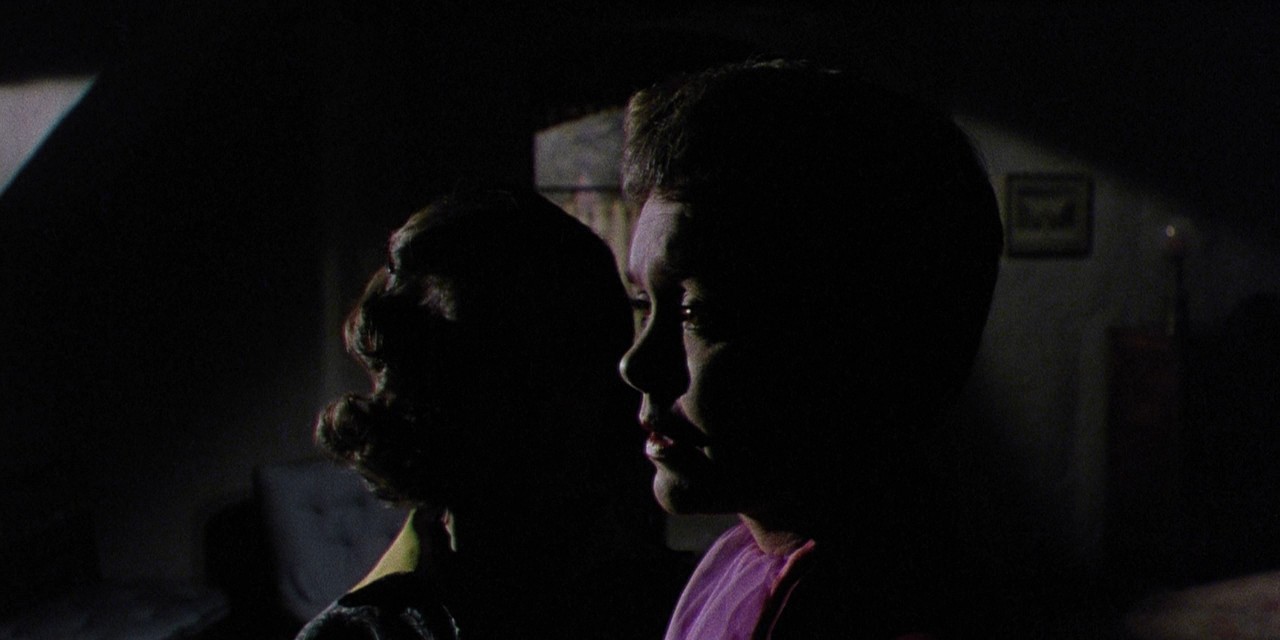

|

| Magnificent Obsession (Douglas Sirk, 1954) |

UNA CUESTIÓN DE GRADO

El caso es que casi todos los que hacen o ven melodramas creen saber qué es lo melodramático. Esta visión podrá ser calificada de esquemática o inexacta por los historiadores, y tachada de subjetiva por los teóricos, pero es la única que tiene consecuencias prácticas, porque influye en la oferta y la demanda y orienta la evolución del género, ya que es una visión condicionada no sólo por las preferencias particulares de cada espectador, sino por las vigencias sociales de cada momento: esto explica que lo que para uno puede resultar ridículamente patético, inverosímilmente forzado, bochornosamente folletinesco, impúdicamente sensiblero o psicológicamente incoherente, para otros —con variadas visiones del mundo, con experiencias vitales distintas, con diferentes antecedentes familiares y biográficos— puede aparecer como algo verosímil, sentido, realista, conforme a lo que ha visto y oído, comprensible y hasta lógico, del mismo modo que lo que hoy se nos puede antojar como deliberadamente melodramático quizá hace unos años —treinta, cincuenta, setenta— fuese simplemente dramático.

Para poner un ejemplo a la inversa, no creo que a estas alturas le pueda extrañar a nadie, incluso si discrepa de nuestra opinión, que muchos, entre los que me cuento, consideremos Ladrón de bicicletas (1948) o El limpiabotas (1946), ambas de Vittorio De Sica y consagradas en su época —y aún hoy por los historiadores de piñón fijo— como obras maestras del neorrealismo, más bien como unos excelentes melodramas sociales, pero tan increíbles y artificiosos en su peripecia y entramado sentimental como los más descabellados folletines interpretados por Greta Garbo para la Metro Goldwyn Mayer.

LA MALA REPUTACIÓN

Con esto hemos llegado, casi sin darnos cuenta, a un par de cuestiones cruciales para el análisis del melodrama. Por un lado, tenemos que el subjetivismo domina, en la práctica, la apreciación —positiva o negativa— de una obra como melodramática o no, hecho que, por supuesto, dificulta cualquier intento de generalizar o teorizar acerca del género, pero con el que no hay más remedio que contar, si no se quiere caer en la abstracción y perder todo contacto con los mecanismos que rigen la demanda de melodramas por parte de la sociedad y su producción por la industria del cine.

Es indudable, además, que las personas más frías y racionalistas pueden encontrar folletinesco o melodramático lo que quizá a otras, de extracción más modesta, de vida más azarosa, de peor fortuna o más sentimentales, les puede parecer verosímil e incluso real como la vida misma. De acuerdo con el peso que tengan para cada uno ciertas realidades y determinadas creencias —religiosas, morales, sociales, supersticiosas o fatalistas— y predominen unos rasgos de carácter u otros, ciertas frustraciones, reacciones, culpabilidades o inhibiciones de los personajes nos resultarán deplorables o ejemplares, absurdas o naturales, irritantes o admirables, y sentiremos hacia ellos, en consecuencia, compasión o desprecio, simpatía o aversión. Son respuestas, si se quiere, irracionales, pero difícilmente controlables, y de nada servirá que nos las expliquen o traten de justificar.

Por otro lado, si advertimos que a veces se estima demasiado melodramática una película, una escena o una coincidencia, pero nunca se emiten quejas en el sentido contrario, es decir, que sea poco melodramática, y reparamos en el sentido peyorativo que tiene casi siempre este adjetivo, estaremos a punto de dar con la causa del desprecio con que hasta hace muy poco se ha tratado al género. Hay que advertir que un melodrama no es un drama descarrilado o salido de madre.

Ese matiz negativo del calificativo melodramático está tan arraigado en todos nosotros, por muy fervientes defensores que seamos de algunas películas pertenecientes al género o que lo bordean, que es fácil que se nos escape, sin notarlo, para descalificar cualquier relato, cualquier queja o denuncia, incluso una noticia del periódico. Lo melodramático ha llegado a denotar el exceso de drama, o —quizá más exactamente— el exceso de dramatismo en la exposición de un hecho o una historia, sean reales o inventados.

Como, además, se tiende a confundir un melodrama con una película melodramática, no es de extrañar que a muchos les parezca todavía una provocación —o una postura afectada— que uno se atreva a proclamar la excelencia de un melodrama, no digamos si se pretende argumentar que el melodrama, en cuanto género, tiene a su alcance virtudes de las que otros carecen y que lo hacen especialmente apto para plantear o analizar ciertos conflictos sociales, muy particularmente —aunque no sólo— los relativos a la familia, el amor, las relaciones interpersonales, la enfermedad, el trabajo, el dinero, la suerte, la presión del medio social, la neurosis, la frustración vital, etcétera, es decir, en gran parte, los temas predilectos del romanticismo, los que tratan de predecir los horóscopos y las pitonisas, los que plantean —con un poco de palabrería tecnicista e ideológica— los programas de los partidos políticos.

Tampoco han contribuido a despejar estos equívocos y prejuicios aquellos que, llevados de un desmedido afán de llevar la contraria y enfrentarse al buen gusto establecido, han caído en lo mismo, aunque invirtiendo la valoración: me refiero a los que, dispuestos a encabezar el primer desfile que vean pasar, sea una parada militar o una procesión, exhiben un entusiasmo desmedido y generalizador por todo lo que les pueda parecer delirante, demasiado, descabellado, increíble, exagerado, descomunal, desmesurado y enloquecido, que no son, en el fondo, más que una versión superficialmente actualizada de lo que supusieron, a partir de los años sesenta, ciertos grupos que se dedicaron a hacer como que les encantaba lo que la mayoría silenciosa encontraba cursi, grotesco, feo, anticuado, ridículo, absurdo, repugnante, escandaloso o perverso; esta postura, ya estudiada hace decenios por Susan Sontag en Contra la interpretación (artículos sobre lo camp y lo kitsch, sobre todo), y asimilada después por los movimientos contraculturales de finales de los sesenta y comienzos de los setenta, ha abonado el terreno para la periódica aparición de grupúsculos —hoy minorías de opciones alternativas, supongo— que enarbolan entre sus señas de identidad un artificioso regusto —más que respeto, admiración o interés— por el melodrama (en sentido latifundista) que explica el hecho sorprendente —y no muy coherente— de que hayamos visto, —y aún veamos hoy de vez en cuando—, confundidos en el mismo saco o cajón de sastre, a George Cukor y Corín Tellado, a Minnelli y Werner Schroeter, a Daniel Schmid (pero sólo La paloma) y Luchino Visconti, a Mahler —por culpa de Muerte en Venecia— y Chavela Vargas o Bola de Nieve —a causa de Almodóvar—, a Syberberg y Borzage, a Sirk y Fassbinder, a Manuel Puig o Guillermo Cabrera Infante y Casablanca o Rebeca.

Eso, entre las autodenominadas elites culturales. Mientras, el público en potencia no parece ver matices entre Escrito sobre el viento, Escrito bajo el sol, Lo que el viento se llevó, Viento salvaje y Gigante, ni advierte gran diferencia entre esas películas y las series televisivas, a la par que su gusto se ha degradado desde Dallas y sus equivalentes norteamericanos de hace una década a los infumables y atropelladamente descuidados culebrones venezolanos. Y es de temer que la mayoría, como no va al cine, optara, si tuviera que elegir, por los subproductos televisivos, en los que se llora más —al menos los personajes— y ocurren cosas mucho más inverosímiles y penosas que en ninguna película, no ya reciente, sino de cualquier época y país (obsérvese que el melodrama mexicano de los años cuarenta es de una elegancia y de una inventiva visual dignas de Murnau y Sternberg comparado con el culebrón filmado en vídeo y con color NTSC).

Esto prueba, creo yo, que por mucho que se aprecie el esfuerzo teórico e histórico llevado a cabo hace un par de décadas por los críticos de cine ingleses, franceses y norteamericanos, no cabe detenerse ahí, sobre todo si a uno le interesa sinceramente el melodrama —hasta con la dosis de ingenuidad que es precisa para poder emocionarse y, por tanto, ser capaz de disfrutar del género— y si se desea que siga siendo factible. Hay que ir hacia una definición abierta, flexible y dinámica del género —como, por demás, de todos los géneros—, sin duda más incómoda como instrumento de trabajo, por su misma volatilidad, pero indispensable si se desea que pueda servir para dar cuenta del cine que se ha hecho, que excepcionalmente se hace y que pueda hacerse en el futuro dentro de ese marco genérico o en sus cercanías.

LAS FRONTERAS DEL GÉNERO

Aparentemente, hemos llegado a un callejón sin salida: después de tantas vueltas, estamos de nuevo en el punto de partida, sin otro provecho que el de recordar las dificultades y ser más conscientes de los peligros que nos acechan en el camino. Pero sólo lo parece, porque la salida está a la vuelta de la esquina, y podremos verla en cuanto nos fijemos un poco más atentamente en el muro que nos cierra el paso, es decir, en cuanto nos ocupemos de identificar e aislar los rasgos que tienen en común diez o quince películas que, subjetivamente, en este instante, cada uno de nosotros considere como melodramas.

A medida que vayamos concretando esas características compartidas podremos ver que, si se amplía geográfica, cultural y temporalmente el campo de estudio, estos rasgos permanecen: incluso podemos tener en cuenta, a efectos de comprobación, melodramas que no apreciemos, ya que nuestra valoración dependerá del grado y la dosificación relativa de esos caracteres fundamentales. Hay que tener cuidado, sin embargo, de no multiplicar los factores básicos, de atenerse a los verdaderamente relevantes, pues de lo contrario acabaríamos por incluir en el género el grueso del cine norteamericano —y buena parte del mundial— de varios decenios, quizá los más brillantes de la historia del cine.

Este riesgo de indefinición total del melodrama —que se convertiría, casi, en un sinónimo del cine, en la dramaturgia propia del cine— es, por otra parte, tan revelador que tal vez valga la pena que nos detengamos un momento en esta cuestión y en lo que puede suponer.

VINDICACIÓN DE LA MELODRAMATURGIA

Concretemos, pues. Tal vez la primera característica definitoria del melodrama es que en cualquier película de ese género suceden muchas cosas. Dejemos de lado, por el momento, qué tipo de cosas, su tratamiento, el tono y el ritmo con que ocurren, para centrarnos en su aspecto meramente cuantitativo. Es evidente que una de esas películas en las que no pasa nada, que antaño se consideraban modernas y hoy están un tanto injustamente olvidadas, no puede ser un melodrama, incluso si lo poco que sucede podría calificarse de melodramático (pienso en La aventura, La noche y El eclipse, de Antonioni, que tratan sobre los sentimientos y hubieran admitido un tratamiento de fotonovela). Aunque, como es lógico, no basta con la abundancia de acontecimientos para que una película sea un melodrama; es decir, que esta condición, ciertamente necesaria, no es suficiente.

Creo que en este primer punto podemos ponernos todos de acuerdo: en un melodrama ocurren muchas cosas. Ocurren, no se hacen: no puede decirse que sus personajes suelan desarrollar una actividad frenética; más bien les pasan las cosas —a menudo tremendas—, y no les resbalan, con independencia de que su reacción a tales sucesos sea enérgica o derrotista, resignada o rebelde, conformista o vengativa, violenta o pacífica, solapada o manifiesta, y de que les caigan encima como llovidas del cielo, por mala suerte o casualidad, por imprudencia o ingenuidad, o bien se las busquen por desafiar las leyes de la naturaleza o de la sociedad o por un exceso de sumisión que parece atraer las desgracias.

Por supuesto, este rasgo tampoco pertenece en exclusiva al melodrama: también en el western, el thriller; el cine de aventuras, las películas cómicas o las de guerra suelen pasar muchas cosas. Además, todos estos géneros tienden a ser más dinámicos que el melodrama: contienen más acción, más movimiento, mayor número de escenarios y, por tanto, de desplazamientos espaciales. De modo que, para precisar, hay que seguir avanzando, y agregar otro rasgo: la acumulación de los sucesos. No me refiero a que todo le ocurra a un solo personaje —aunque puede darse, en casos extremos, que se concentren en uno todas las desdichas—, ni que la dramaturgia del género responda a ese dicho popular que tan a menudo se verifica en la vida real de que las desdichas nunca vienen solas. Se trata de una concentración temporal de los sucesos que, lo sea o no, percibimos como inusitada, anómala, extraordinaria o desproporcionada. Sin embargo, los artífices de estas películas —a poco hábiles que sean— suelen temer que esta acumulación —que debemos sentir como anormal y preocupante— llegue a parecemos inverosímil y nos distancie de la acción, por saturación y embotamiento, por lo que suelen cuidarse de que esa proximidad cronológica sea producto de una casualidad o fatalidad señalada como excepcional o, más a menudo, que se dé no tanto en el tiempo de la ficción que narran como en el tiempo de proyección al que, como espectadores, estamos sometidos y del que somos, en cierta medida, prisioneros.

Esto significa que, mediante un juicioso empleo de la elipsis, se dosifica esta densidad de la adversidad para obtener el espesor dramático deseado, aproximando en la película acontecimientos que en la vida de los personajes están separados por horas, días, semanas, meses e incluso décadas o generaciones. Esta manipulación del tiempo narrativo tampoco es exclusiva del melodrama, pero se recurre a ella con una finalidad específica y diferente de la que guía su uso en otros géneros, y tiene el objetivo complementario de atenerse a los cánones genéricos, ya que tiene su origen, indudablemente, en la base literaria tradicional del melodrama, y no precisamente por un afán de fidelidad a la estructura de tales novelas, sino por la imperiosa necesidad de adaptarlas a los límites de duración, que desde tiempo inmemorial, rigen en la producción comercial de todo tipo de espectáculos (campo en el que, hasta hace poco de modo exclusivo, se desenvolvía este género cinematográfico).

|

| Back Street (John M. Stahl, 1932) |

Cuando el melodrama gozaba de una amplia aceptación popular, y se destinaba a un público indiscriminado y tan numeroso como fuese posible, estaba obligado a no rebasar las dos horas de proyección, a menos que reuniese características ajenas al melodrama —épicas, espectaculares, históricas, como en Lo que el viento se llevó— que permitiesen infringir esa norma. Esta limitación temporal obligaba a condensar, sin pérdida de dramatismo —esto es, sin apenas suprimir incidentes—, sino acentuándolo por amontonamiento y simultaneidad, libros muy voluminosos y espesos, con frecuencia novelas-río, a veces folletones publicados por episodios en la prensa.

A nadie se le escapará que tal compresión temporal puede convertir lo sobriamente dramático en melodramático, y lo minuciosamente explicado y comprensible en arbitrario y atribuible, por falta de datos, a la fatalidad o la locura, lo mismo que lo gradual y paulatino se transformará, probablemente, en brusco y sorprendente. Al mismo tiempo, la eliminación de personajes secundarios, que se fusionaban con otros, producía unos seres híbridos y contradictorios —escindidos o esquizoides, y por tanto sumamente melodramáticos—, y ocasionaba que aumentase el número de sucesos per cápita de la población superviviente en la película.

En resumen, puede precisarse que en el melodrama no sólo pasan muchas cosas, sino que, además, suceden muy seguidas para nosotros los espectadores, casi continuamente, sin darnos un respiro, por lo que su efecto resulta torrencial, si la película tiene un ritmo agitado, o agobiante hasta la asfixia, cuando la acción discurre un poco más pausadamente: por lo general, pasamos de una novela-río que puede discurrir plácida y serenamente, remansándose en sus meandros narrativos y rememorando el pasado, a una película-catarata que arrolla a su paso a los personajes y los estrella contra las rocas.

El ritmo determina, en gran medida, el tono dominante en cada película. Puede haber historias narradas con tono melodramático, sin que nos hallemos ante un auténtico melodrama (así sucede, por ejemplo, con numerosas películas policiacas, de denuncia social, etcétera, como las de Jules Dassin de finales ele los años cuarenta y principios de los cincuenta), o peripecias dignas de melodrama —y extraídas de un folletín— que, sin embargo, no lleguen a ser melodramas por estar referidas con un tono deliberadamente neutro, frío, distanciado, no emotivo, que lo impide (por ejemplo, toda la obra de Robert Bresson posterior a Les Dames du Bois de Boulogne, en particular Mouchette o Une femme douce).

Ésta es una cuestión de capital importancia: la de la coherencia, armonía o sintonía entre lo que, con una terminología muy discutible pero indesterrable del lenguaje crítico, se ha llamado el fondo y lo que se suele considerar la forma (o, si se personaliza, el estilo). Es decir —puesto que la acción de un melodrama puede desarrollarse tanto en el pasado como en el presente, y lo mismo en un país que en otro, por lo que el género carece de iconografía propia y no es atribuible a la cinematografía de ningún país—, que para que un melodrama llegue a serlo verdaderamente es preciso que la separación entre fondo —la trama, el argumento, los personajes, las consecuencias— y forma —el tono, el ritmo, el acento, la dramaturgia— sea imposible durante la proyección de la película. Lo que equivale a decir que puede haber guiones melodramáticos, pero no guiones de melodrama, porque el melodrama no existe todavía en fase de guión.

Esto puede parecer una perogrullada, pero no creo que lo sea. Como todavía abundan los que confunden, como necesidad o conveniencia, como punto de partida para el trabajo de la mayoría de los cineastas —por lo menos, para ciertos tipos de directores—, de contar con un buen guión, debidamente estructurado, con la discutible creencia de que éste —o incluso, para algunos, lo que el guión ya está estructurando, el argumento— sea el factor fundamental y decisivo de una película, superstición o interesada pretensión corporativa desde la que no hay más que un paso —que a menudo se da alegremente— a suponer que lo que sea el guión (reaccionario, ambiguo, maniqueísta… póngase lo que se quiera, bueno o malo) lo será también, forzosamente, la película que se base en él, tal vez convenga advertir, en consecuencia, que no es igual para todos los géneros el grado en que se precisa la coherencia entre la historia y su tratamiento propiamente cinematográfico para que la película pertenezca realmente a dicho género.

Por ejemplo, si en un western hay desajustes entre el relato y su realización, como solía haberlos —y palmarios— en los italianos, españoles y germano-yugoeslavos que proliferaron en los años sesenta-setenta, se podrá decir que se trata de un mal western —descuidado, fallido, confuso, insuficientemente realizado, incluso híbrido—, pero no por ello dejará de ser una película del género elegido. En cambio, un melodrama lo será o no, en cine, en función precisamente de que haya coincidencia entre tema y tratamiento, que podrá ser más o menos inspirado, inteligente, elegante, sobrio o sutil, y que hará que sea un buen melodrama o un mal melodrama, pero si no existe un mínimo de coherencia —de complicidad y compatibilidad— no llegará a ser un melodrama, sino un drama con escenas exageradas, o una película de vocación realista pero inverosímil; creo posible una adaptación al pie de la letra, y sin omitir detalle, de un folletín o un melodrama escénico que no dé como resultado un verdadero melodrama cinematográfico, del mismo modo que cabe dramatizar —e incluso contar melodramáticamente— cualquier historia —incluso una comedia—, sin que por ello la película, en su conjunto, sea adscribible al género en cuestión.

La excesiva atención prestada aisladamente, o de modo preferente, a uno cualquiera de los dos factores que por fuerza han de ir unidos y encajar como la mano y el guante explica que a veces se presenten como melodramas comedias fallidas, cansinas y sin gracia, y podría hacer comprensible que se tenga la tentación de considerar un melodrama Luces de la ciudad, pese a que suele citarse como una obra maestra de la comedia, cuando no —a mi entender, equivocadamente— del cine cómico: se trata, en este caso, de una película que cobra fuerza precisamente de la habilidad con que Chaplin combina o alterna la comedia y el melodrama, sin que el cambio de tono que se produce al pasar de un género a otro —opuestos, pero contiguos y a menudo con territorio en común— pueda considerarse una ruptura ni ocasione una incoherencia estilística: la forma de realizar cada escena es la que corresponde a su carácter… no se olvide que Chaplin dijo que la comedia era el drama encuadrado en plano general. Quizá sea una boutade, pero puede proporcionar una pista acerca de la secreta y radical afinidad existente entre la comedia y el melodrama, que explicaría por qué casi todos los grandes directores de uno de esos géneros suele ser capaz de realizar excelentes muestras del otro.

LA MÚSICA DEL DRAMA

Esta alusión a una película muda nos lleva directamente a otra cuestión fundamental. Se diría que la etimología del término melodrama —compuesto a partir de las voces griegas melos, música, y drama—, que significa, por tanto, drama con música (o drama acompañado de música), excluye la posibilidad de que pertenezca al género una película muda, lo cual es, evidentemente, un sinsentido, ya que los primeros —y muchos de los mejores— exponentes cinematográficos del melodrama son anteriores a la implantación del sonido. Por otra parte, y pese a la abundancia de ejemplos, no deja de resultar extraño que una película carente de sonido pueda ser un drama con música, y no parece posible que el término melodrama pudiera haberse alejado tanto de su significado originario, y menos aún para recuperarlo inmediatamente con la llegada del sonido.

Y es que la música —por lo demás, nada ajena al cine mudo, aunque hagan olvidarlo las condiciones en que suele verse, muy de tarde en tarde, y que no tienen gran cosa en común con las habituales en su tiempo— no necesita ser audible para que exista en el interior de una película un alto grado de musicalidad. Todo el buen cine mudo —el que sigue vivo, el que puede verse sin perspectiva de historiador, el que admite espectadores contemporáneos— era, en gran medida, musical, estaba estructurado musicalmente. No sólo a causa de la música que, a veces escrita expresamente para la película, pero en general improvisada de modo más o menos rutinario por un pianista o un pequeño grupo (imprevisible y, sin duda, a menudo equivocada), acompañaba su proyección en las salas, sino, sobre todo, por la que se tocaba en el plató, durante el rodaje, para dar el ritmo y el tono dramático de la escena, guiar a los actores y modificar sobre la marcha la velocidad, la amplitud o la intensidad de gestos y movimientos. Todo, desde las miradas a los desplazamientos dentro del cuadro o las salidas de campo, respondía a una manipulación temporal indicada por la música, que era a menudo muy concreta y determinada, muy compleja y variada. No hay que olvidar que la falta de sonido obligaba a aguzar el ingenio para aprovechar al máximo los restantes factores expresivos, ni que la privación de la palabra, el ruido, el color y el volumen conducían a un grado de abstracción que aproximaba el cine mudo a la música en mayor medida que la mera posibilidad de agregársela a unas imágenes hechas sin contar con ella (salvo, precisamente, en el musical y en los exponentes más elaborados del melodrama y del cine de terror).

Casi desde que el cine empezó a ser un arte narrativo —carácter al que estaba abocado en cuanto las películas llegaron a una cierta duración—, el melodrama se convirtió en uno de los filones de historias más importantes. Si el cine fue, durante años, poco más que una atracción de feria, que la cultura establecida despreciaba precisamente por ser asequible económica e intelectualmente para cualquier público —incluso el compuesto, en Estados Unidos, por emigrantes analfabetos, que no entendían inglés—, no es de extrañar que los productores de películas recurriesen al vasto repertorio de novelas y dramas baratos, folletinescos y moralizantes, que se habían escrito durante los dos siglos anteriores: piénsese en Griffith, Feuillade, Sven Gade, Evgeni Bauer, Sjöström, Stiller, Stroheim, Sternberg, en las primeras obras de Murnau, Dreyer, Hitchcock, Renoir, etcétera; y se verá que el género predominante —sobre todo, curiosamente, entre los más grandes cineastas— no es otro que el melodrama en sus diversas formas. Esto hizo que los directores tuvieran que aplicarse a la tarea de hacer melodramas mudos tan pronto que puede identificarse la creación del lenguaje cinematográfico con la búsqueda de una equivalencia preponderantemente visual de lo melodramático.

De ahí el carácter fundacional que tiene en el cine el género que nos ocupa. Por supuesto, es posible hallar directores de personalidad, temperamento o formación menos afín —e incluso contraria— al tono requerido por el melodrama, lo que pronto les llevó a adoptar una actitud distante, más sobria, más crítica con respecto a las historias que se veían obligados a contar. Pero la mayoría hicieron justamente lo contrario, y acabaron por aplicar esa visión de la realidad, ese tratamiento dramático y formal, a cualquier argumento; incluso, en la medida en que no pocos cineastas han concebido cada escena o cada secuencia, si no cada plano, como entidades autónomas, como unidades dramáticas independientes de las restantes, se han realizado muchas películas con escenas melodramáticas pero que no pueden, globalmente, considerarse plenamente como melodramas. Por otra parte, ante un director que ha de filmar un melodrama se abre siempre un amplio abanico de posibilidades, según sea su visión de los personajes crítica o conformista, solidaria o negativa, compasiva o cruel, y otro tanto sucede con respecto a las fuerzas sociales en juego, con la moralidad implícita o manifiestamente imperante, con la sociedad o capa de ella reflejada, etcétera, y eso ha permitido que, incluso en el interior de lo que con el máximo rigor puede denominarse melodrama, la variedad haya sido enorme.

Esta diversidad de actitudes se ha podido detectar, sobre todo, en el tono, en el modo de acentuar el dramatismo de las situaciones o de los sucesos. De hecho, la función de la música ha sido, básicamente, desde la introducción del sonido, la de subrayar, calificar o modificar bruscamente el sentido y la intensidad sentimental de las escenas, creando un clima más o menos emotivo, anunciando —a veces exageradamente— las rupturas y los clímax. Se contribuía, también, a construir la tensión y el suspense, a sembrar la duda o la incertidumbre, a insinuar presagios mediante la música, lo mismo que a través de la iluminación, el decorado o el color.

De hecho, es frecuente que un melodrama sea el producto de superponer dos partituras, una narrativa y otra propiamente musical, a veces desfasadas o con desniveles de intensidad (los melodramas visual o dramáticamente más pudorosos y contenidos tienden a reforzar el peso de la música, que es relativamente menor en los ejemplares más desmadrados). Podemos imaginar gráficamente estas dos estructuras superpuestas: tendríamos un electrocardiograma o encefalograma de la historia y otro de la música; cuanto más plana o suavizada fuese la línea quebrada resultante, más lejos estaríamos del melodrama; cuanto mayores fuesen las oscilaciones más nos acercaríamos, en cambio, al género. Por supuesto, este tipo de representación sismográfica de las películas revelaría que en el cine norteamericano los quiebros son más frecuentes y brutales, por lo general, que en el europeo, lo que corroboraría la afinidad fundamental con el melodrama del grueso del cine hecho en Hollywood durante la época que hoy cabe considerar como clásica, y explicaría el superior éxito comercial del cine norteamericano frente al emocionalmente más templado que se ha hecho siempre en Europa.

LA PASIÓN COMPARTIDA

Lo que caracteriza a los personajes del melodrama no es tanto la pasividad cuanto la predisposición al sufrimiento, por mucho que quieran rebelarse contra las circunstancias o las desdichas que inmisericordemente se abaten sobre ellos. Pueden ser héroes, incluso, pero poco tendrán en común con los de otros géneros; si acaso, en la medida en que están sumidos en el clima moral de un ambiente y de una sociedad de la que a menudo son —o acaban siendo— víctimas, tendrían algún punto de contacto con los del cine negro, con la diferencia capital de que los personajes de este género son más duros y sombríos, más ambiguos y escépticos, y suelen oponer, hasta cuando ya han dejado de hacerse ilusiones, una mayor resistencia a las fuerzas que los acosan. Incluso cuando el héroe del thriller es derrotado o muerto, hay en su triste final un elemento de victoria moral: muere matando, o desvelando un secreto celosamente guardado, o desbaratando —aunque sea a título póstumo— los negocios sucios de sus adversarios; ha luchado, hasta cuando se ha visto contaminado, contra la corrupción, contra la zona oscura de la sociedad, contra un sector poderoso pero minoritario. En cambio, el protagonista de un melodrama será casi siempre víctima de la parte más luminosa y blanqueada de su entorno, de la represión impuesta por los representantes de la moral y la decencia; tendrá que combatir con personas respetables, a menudo bienintencionadas, que son mayoría silenciosa pero opresiva, y contra la que apenas cabe defensa: hasta la evasión está vedada —y si no, al tiempo— o conduce —bebida, drogas, locura— a una más grave marginación, a la reclusión o a la autodestrucción.

Por eso el melodrama ha sido un vehículo ideal, más amplio todavía en su alcance que el género negro, para ciertos cineastas de origen europeo, los más críticos y capacitados para advertir desde fuera las lacras de la satisfecha sociedad norteamericana de los años cuarenta y cincuenta. A menudo se han combinado elementos negros con los en apariencia más transparentes del melodrama, abarcando así no sólo al público masculino sino también al femenino: tanto Fritz Lang (Clash by Night, Human Desire, House by the River, The Blue Gardenia, The Woman in the Window, Scarlet Street, Secret Beyond the Door…, por ejemplo) como Max Ophüls (Caught, The Reckless Moment), Otto Preminger (Laura, Whirlpool, Angel Face, Fallen Angel, Where the Sidewalk Ends, The Thirteenth Letter), Billy Wilder (Double Indemnity, Ace in the Hole/The Big Carnival, The Lost Weekend, Sunset Boulevard), Hitchcock, Jacques Tourneur o Siodmak han contribuido decisivamente en este sentido, lo mismo que Nicholas Ray (In A Lonely Place, On Dangerous Ground, Bigger Than Life), mientras que McCarey, Sirk, Minnelli, Stahl, Cukor, Borzage, Kazan, Logan, Brooks, etcétera, cada uno a su manera, han centrado parte de su trabajo en el terreno más específicamente melodramático, más atractivo para las mujeres y, por ello, construido a menudo a partir de protagonistas femeninas.

La imagen más crítica que ha proporcionado el cine norteamericana del papel de la mujer en la familia y la sociedad de su país se encuentra, inequívocamente, en una serie de melodramas, realizados en general por hombres —los casos de Lois Weber, Dorothy Arzner, Ida Lupino o Barbara Loden son excepcionales—, lo que explica el interés que han demostrado por el género las más lúcidas de las críticas de cine feministas: en unos casos, porque las historias narradas y las conclusiones que se extraían de ellas revelaban de una forma escandalosamente franca el lugar asignado a la mujer por una sociedad matriarcal e impregnada de mamismo pero regida por los hombres; en otros, porque el mismo peso que las convenciones dramáticas y narrativas dominantes en el cine norteamericano de la época llevaba, para mantener el ritmo y el atractivo de las películas, a crear personajes femeninos excepcionalmente enérgicos, independientes y activos —de otro modo, no hubieran podido ser protagonistas—; y, en general, porque al ser el territorio del melodrama no los grandes espacios abiertos del Oeste, ni el campo de batalla, ni algún paraje exótico y lejano, ni los oscuros callejones de los barrios bajos de las grandes ciudades, sino el hogar de modestas familias o la mansión de poderosos clanes financieros, el cuarto de estar, la cocina y el office, el dormitorio y el cuarto de baño, el salón de belleza y la peluquería, la oficina y la tienda, se mostraba más a menudo a la mujer en su ambiente, en un marco que con frecuencia ella misma había configurado decisivamente.

|

| The Wings of Eagles (John Ford, 1956) |

Pero el melodrama no ha sido sólo un cobijo de ficción para las mujeres. Es también el único género que ha prestado verdadera atención a los hombres vulgares, nada extraordinarios o heroicos; débiles o cobardes, fracasados o explotados, enfermizos o desequilibrados, deprimidos o económicamente impotentes, en ningún otro podían aspirar a ocupar una posición central, de protagonistas, mientras que esas mismas limitaciones les permitían convertirse en el centro de interés de algunos melodramas, no en simples víctimas propiciatorias y objeto de burla para los triunfadores: los hombres de negocios, los políticos, las estrellas deportivas.

Por eso no es nada extraño que, pese a partir de historias victorianas y que se saldaban —al menos en apariencia, superficialmente— con el triunfo de la moralidad dominante y el castigo o la desdicha de los que osaban trasgredir sus leyes, el melodrama fuese uno de los géneros preferidos de los cineastas más críticos que trabajaban en el cine norteamericano ya que, solapadamente, les permitía ocuparse de seres habitualmente preteridos —los perdedores y fracasados sin gloria, la gente corriente, las mujeres— y revelar la crueldad que encierran muchas conductas rectas y razonables, la cobardía que se esconde tras algunas actitudes prudentes y equilibradas, la hipocresía de los defensores de la moral y las tradiciones, mostrando el otro lado del Sueño Americano, su reverso, la Pesadilla Americana, y al mismo tiempo alcanzar a capas del público desatendidas y muy amplias.

EL ESPLENDOR DE LAS FORMAS

El propio formalismo que, como se vio antes, es requisito indispensable para que el melodrama llegue a existir cinematográficamente hace que este género sea uno de los más abiertos a la experimentación estilística.

No sólo es que hay pocos géneros que hayan dado tanta importancia y presencia dramática a la luz y las sombras, y a sus cambios según las horas del día y las estaciones, a los colores y los paisajes, a los muebles y los espejos, a las escaleras y los cuadros, a las ventanas y a casi cualquier elemento arquitectónico o decorativo —mesas, sillones, biombos, armarios, tocadores, puertas— de los edificios, a los fenómenos meteorológicos —el viento, la nieve, la lluvia, el ocaso, el alba, la noche, la marea—, a los árboles, los ríos, los lagos y el mar, sino que, además, al poder desarrollarse en cualquier tiempo y lugar, dentro de todas las clases sociales, está muy poco codificado en términos visuales, y pone a disposición de los cineastas un vastísimo inventario de recursos plásticos que cada autor puede investir con las resonancias y las sugerencias que vengan al caso.

Por eso, si todos los géneros son sumamente permeables, el melodrama se ha revelado especialmente penetrante y expansivo, contagiando de melodramatismo otros, supuestamente más estoicos o más alegres, como el thriller o el musical, pero también el bélico —en cuanto aparece la retaguardia—, el de espionaje, el de aventuras exóticas, e incluso el western: por eso me permití la licencia de llamar meloeste a un grupo de películas que comprenden Duelo al sol, Johnny Guitar, Forty Guns, Busca tu refugio, El último atardecer y muchas otras. No se olvide, además, que en inglés se engloba con el término melodrama, como advertía Orson Welles en los últimos años, a una amplia variedad de ficciones, ricas en colorido y peripecias, en sentimiento y pasión, y que van desde el thriller a las tragedias de Shakespeare, razón por la que él aceptaba que todas sus películas, desde Citizen Kane a Campanadas a medianoche, desde La dama de Shanghai a Otelo, desde El proceso a Mr. Arkadin, se considerasen como tales.

No hay espacio ni tiempo para abordar con rigor y detalle la aventura estética desarrollada dentro de sus confines por una serie de cineastas, extraordinarios bastantes de ellos, meramente raros y curiosos algunos, y otros adocenados pero que se sintieron estimulados por el dramatismo y la necesidad de acentuación que son consustanciales al género.

Cuanto más groseras y extremadas eran las situaciones de partida, más ordinarios y esquemáticos los personajes y más improbables las casualidades que cambiaban —para bien o para mal— el rumbo de sus vidas, más necesitaban los autores de melodramas afinar y precisar su caracterización de los protagonistas y la interpretación de los actores, mayor era el cuidado que habían de poner en la presentación de los hechos, más acentuado había de ser el realismo de base con el que se retrataba el ambiente laboral o familiar en el que se desarrollaba la acción.

Conviene, sin embargo, tener presente —siquiera en la memoria— no sólo la complejidad narrativa, dramática, psicológica y moral alcanzada por muchos melodramas, sino el esplendor formal nada gratuito —sino estrictamente funcional e imprescindible para hacer creíble y emocionante lo que sucedía en la pantalla— de las incursiones en este género de Griffith, Feuillade, Murnau, Dreyer, Borzage, Lubitsch, Stahl, Sternberg, Stiller, Sjöström, Fejös, Vidor, King, Pabst, Gance, Grémillon, Pagnol, McCarey, Leisen, LaCava, Mamoulian, Czinner, Machaty, Brown, Goulding, Potter, Wyler, Garnett, Wellman, Cromwell, Curtiz, Ophuls, Cukor, Ulmer, Minnelli, Sirk, Preminger, Wilder, Tourneur, Ray, Losey, Brooks, Aldrich, Sidney, Quine, Demy, Cassavetes, Vecchiali, Newman y tantos otros, sobre todo en una época en la que, pese a haber todavía grandes muestras del género —como Passion Fish— tienden a aceptarse como melodramas imposturas remilgadas y frígidas —como El piano—, excesos barrocos y pirotécnicos como las vidas ilustradas de artistas románticos que perpetraba Ken Russell o meras sucesiones atropelladas de incidentes inverosímiles, filmadas con indiferencia por la suerte de sus inexistentes personajes y, sobre todo, con una absoluta ausencia de elaboración visual, características las tres que —a mi entender— impiden que se puedan considerar como pertenecientes al mismo género que Tiempo de amar, tiempo de morir, Broken Blossoms, Escrito bajo el sol, La Venus rubia, La marcha nupcial, El viento, Johan, Ganga Bruta, Amor de Perdiçao, Los hijos de nadie, L'Amour d'une femme, Akasen chitai, The Mortal Storm, Entre sábado y domingo, Ukigumo, Lonesome, Pasión bajo la niebla, Una mujer de París, The Other Love, Cielo negro, Que el cielo la juzgue, Jennie, The Enchanted Cottage, Narciso negro, Carta de una desconocida, La borrasca, Ricas y famosas, Amanecer, Bubu, Corps à coeur, Canción de cuna, Love Streams, The Shadow Box, Como un torrente, Desayuno con diamantes, Un extraño en mi vida o Tú y yo.

[1] Véase Antonio Drove: Tiempo de vivir, tiempo de revivir (Conversaciones con Douglas Sirk), Colección Imagen, Filmoteca de Murcia, Murcia, 1995.

Publicado en el nº 2 de Nickel Odeon (primavera de 1996)

No hay comentarios:

Publicar un comentario