O el corazón encogido: la amistad, los amores, la muerte

Deduzco, por lo que leo, por lo que a veces he escuchado al salir de una proyección, que hay casi tantos Philippe Garrel como espectadores ocasionales puede tener su cine; eso sí, no suele dejar indiferente, sino que tiende a despertar encontradas pasiones, amores furibundos y enemistades enconadas. Es más, según el momento y la edad con que se produce el encontronazo con su cine, existen las versiones más contradictorias acerca de su evolución, de su nada “carrerista” filmografía, ya bastante copiosa pese a las intermitencias que marcan —es el sino de los independientes y los originales— su trayectoria.

Para los que lo tomaron por (y acogieron como) el “sucesor” o el “relevo” de Jean-Luc Godard hacia 1968 —cuando Garrel tenía veinte años y había realizado ya dos cortos, el primero a los dieciséis y el segundo un año más tarde , y dos largometrajes, Anémone y Marie pour Mémoire— o se dejaron fascinar por sus “viajes” más o menos “experimentales”, no narrativos, mudos o musicales, por lo general intemporales, simbólicos y circulares como las ruinas que describían alternando intimidad, soledad, ensimismamiento y distancia, y de los que La Cicatrice intérieure (1971) es quizá el más difundido y valorado, parece haber sufrido— como Rossellini cuando se emparejó con Ingrid Bergman según la perspicaz crítica “de izquierdas” (léase, ay, stalinista y realista-socialista) de la época —una grave (y hasta deprimente, al menos decepcionante) “involución” desde que empezó a colaborar con otros guionistas, en primer lugar Annette Wademant, entre finales de los años 70 y principios de los 80 (L'Enfant secret, 1982, está rodada en 1979), y se hizo, consecuentemente, más “narrativo”, tendencia que se acentúa desde la incorporación permanente como co-guionista del novelista Marc Cholodenko (a partir de Les Baisers de secours, 1988/9), a menudo con un segundo escritor (J.-F. Goyet, Muriel Cerf, Noémie Lvovsky, en las últimas tres películas siempre Arlette Langmann, estrecha colaboradora de Pialat). Para algunos, claro, hasta su simple admisión de que las drogas pueden matar sugiere un moralismo reaccionario, que emparentan con la “normalización” de su estilo (en todo caso, muy relativa: véase cuántas se han estrenado en España). Para otros, en cambio, sobre todo si —como es fácil— ignoraban o apenas conocían la etapa anterior, relativamente “underground”, esta segunda fase supuestamente decadente debió de constituir bien una decepción (“no es para tanto”), bien una emocionante revelación, que imagino, en este caso, paralela a la que cinéfilos más veteranos hemos sentido (sucesivamente o al mismo tiempo) con las primeras películas de Nicholas Ray o de Godard que llegamos a ver, y para quienes Garrel suponía, tras Jean Eustache y Maurice Pialat, antes de Claire Denis o Arnaud Desplechin, si no el reemplazo de Godard (que sigue vivo y coleando, y sin heredero a la vista), sí la esperanza de una “continuidad en la ruptura”, como decía Godard, de la pervivencia de la confianza en los poderes del cine y la fe en su capacidad para crear emociones profundas y memorables.

De ahí, creo, la gratitud que muchos, dispersos por el mundo, de edades variables, sienten (sentimos) hacia Garrel, un tablero de salvación al que agarrarse en medio del naufragio y la tempestad, cuando la anunciada “muerte del cine” no parecía del todo imposible, ni siquiera lejana; por mucho que a menudo se embarque, en persona —en presentaciones de películas más que en entrevistas, que no concede a menudo ni a cualquiera—, en provocaciones muy poco razonadas y oportunas que pueden generar desconfianza e irritación —confieso que es mi caso, y sé que no estoy solo en ello—, aparte de una cierta preocupación por su estado de salud o de ánimo. Debo reconocerlo: Garrel es, para mí, uno de los cineastas franceses (lo que equivale a decir mundiales) posteriores a la Nueva Ola de trayectoria y logros más impresionantes; pocas filmografías “post-clásicas” (y Garrel empieza justo cuando la estrella del cine americano se apaga) me importan y emocionan tanto, y sin embargo, cada vez que su innegable autor absoluto habla en público —y le he oído ya muchas veces, en diversas ciudades, a lo largo de varios decenios—, entona un discurso que, aunque no sea siempre exactamente el mismo, me disgusta profundamente y que, para colmo, encuentro incoherente tanto en sí, como visión del cine, cuanto —lo que es quizá más grave— en relación con su propio trabajo como director. Es como si, para “compensar” lo que en sus películas puede turbar o desorientar, tratara de congraciarse con una parte de su público de ocasión diciéndole lo que, por lo visto, cree que desea oír. Lo mismo acierta y su cálculo es rentable, porque lleva cuarenta años recibiendo una atención considerable, aunque los entusiastas sean poco numerosos, y no creo que estos hagan su adhesión al cine de Garrel plenamente extensiva a sus manifestaciones, para colmo normalmente desprovistas de humor, sin los juegos de palabras de Godard. A menos que se trate de una incapacidad total de Garrel para los planteamientos teóricos, e incluso meramente generales (que, por supuesto, jamás estaría dispuesto a admitir).

Hoy puede decirse que, aunque no desaproveche oportunidad de abrir la boca para disimularlo, por fin —y bien tardíamente, pues se acerca a la “tercera edad"— Philippe Garrel ha madurado. Era quizá preciso que aceptase su propio pasado como tal, es decir, como histórico e improrrogable, para que también como cineasta diese el paso, intentado ya antes —varias veces desde L'Enfant secret, pero sin consolidarlo nunca— hacia la aceptación de que su juventud ha terminado. Su por ahora última película, Les Amants réguliers (2004) es, a mi modo de ver —y con la perspectiva que da ser sólo tres meses mayor y haber visto casi todas sus películas—, la prueba fehaciente, aunque no sé si marcará un nuevo rumbo o quedará como una obra aislada, testimonio psicológica y vitalmente "realista” (pero en absoluto naturalista, no es una cuestión de estilo cinematográfico), y nada complaciente, de lo que sucede cuando las ingenuas esperanzas juveniles se desvanecen repentina y definitivamente, dejando paso al consiguiente “shock traumático”, al síndrome de pérdida y a la depresión. Incluso, implícitamente, Les Amants réguliers presupone plantearse lo que ha de hacer el autor cuando cumple años suficientes para dejar de ser considerado un “joven cineasta”, una “promesa”, un “sucesor”: menuda carga ha debido de ser —prueba de ello es su no muy convencida tentativa de repartir el peso, en Les Ministères de l'art (1988)—, de la que tal vez ahora, tras Les Amants réguliers, se haya liberado.

Que el cambio decisivo en la carrera de Garrel se sitúe en torno a 1982 y se consolide hacia 1988 no es extraño, si se tienen en cuenta algunas muertes que le afectaron profundamente, entre otras cosas porque Philippe Garrel nos habla siempre de sus amores, sus amigos, su familia. El 19 de septiembre de 1979 apareció muerta, al parecer suicidada once días antes, Jean Seberg, antes de cumplir los 40 años. El 3 de noviembre de 1981 se suicida el cineasta Jean Eustache, días antes de llegar a los 43. El 18 de julio de 1988 muere en Ibiza, en un accidente, la cantante Nico, de 50 años. Cualquiera que conozca la obra de Garrel no puede ignorar el significado de estas tres muertes de personas —nacidas todas ellas en 1938, y por tanto diez años mayores que él—, y puede imaginarse cómo debieron de afectarle. Por otra parte, el 14 de junio de 1983 Brigitte Sy le convierte en padre de quien hoy, como actor, es más conocido que Philippe o que su, respectivamente, abuelo y padre, el también actor Maurice Garrel (nacido en 1923). Porque hay que destacar que las películas de Garrel son, sobre todo las más narrativas —aunque también, indirectamente, las otras: sus elementos lo eran, las personas, los paisajes y escenarios, las músicas, las obsesiones, los temores, los peligros—, esencialmente autobiográficas, aunque no en sentido literal —Garrel no nos suele contar su vida—, sino mediante la trasposición, que es lo que las hace artísticas y no absolutamente impúdicas, aunque, entre líneas, sea fácil imaginar de quién nos está hablando en cada caso, aunque pueda ser mediante personas interpuestas: a lo mejor nos habla de Nico a través de Jean Seberg, o viceversa, o emplea a Joanna Ter Steege para representar a Brigitte Sy, que quizá no siempre sea ella misma en las películas en las que aparece.

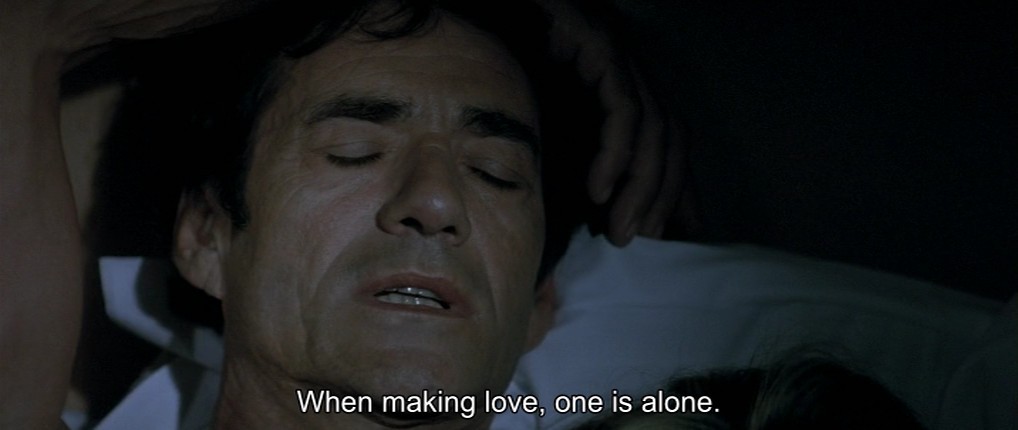

Esta cercanía a personajes que son versiones de sí mismo (representado a veces por Jean-Pierre Léaud, por Lou Castel, por Benoît Régent) o, cuando menos, pertenecen a su entorno más próximo, invita a establecer un cierto paralelismo —sin exagerar las concomitancias— con otro cineasta también inicialmente “underground” y luego un poco menos vocacionalmente minoritario y más narrativo, al que injustamente se ha acusado de descuido o desinterés por la forma. Me refiero al fallecido actor y director norteamericano John Cassavetes, con el que Garrel tiene en común una especial habilidad para, como por intuición, colocar la cámara frente a los actores y captar así, desde puntos de vista dramáticamente inusitados, la verdadera emoción —unas veces disimulada, otras explosivamente manifestada— de unos personajes que a menudo tienen mucho que ver con las personas —más que actores profesionales— que los encarnan. Ambos comparten, por tanto, una atención singular hacia los movimientos y los gestos de los intérpretes, sean veteranos, novatos o simples aficionados, de los que aciertan a extraer un grado de veracidad inmediata que nada tiene que ver con lo que convencionalmente se califica de “grandes actuaciones” y que suelen ganar premios, del mismo modo que en las películas de Garrel (como en las de Cassavetes) más conseguidas nos olvidamos de la “realidad” porque nos sentimos inmersos en ella. La única retórica admitida por Garrel es la que puedan aportar, por afectación o histrionismo, por ataques de histeria o sumirse en la catatonía de la depresión , los propios personajes, que a menudo mienten, fingen o se engañan a sí mismos, circunstancias que algo en la manera de mostrárnoslos el cineasta nos permite intuir en cada caso.

Esta primacía de los actores, materia fundamental del cine de Garrel, hace que sus películas sean, en cierto sentido, más que historias, retratos. Casi nunca se sigue en ellas la peripecia concreta de un personaje principal, sino que se nos muestran las relaciones cambiantes entre varios, sean un hombre y varias mujeres con las que mantiene relaciones, o se trate de un grupo de amigos, unos obsesionados por una mujer, otros por la droga o alguna otra forma de escapatoria o evasión de un mundo que a menudo se les hace irrespirable, agobiante, desesperanzado, inhabitable, no pocas veces por su propia duplicidad o indecisión, por su cobardía o su escasa capacidad de reacción, por su facilidad para ceder al desaliento, por su propensión a la inercia, al letargo.

No suelen ser películas alegres ni optimistas las de Garrel, por mucho que a menudo contengan breves y desgarradoramente efímeros momentos —más bien destellos engañosos— de felicidad, de complicidad, de afinidad compartida, de mutuo entendimiento, de dichosa diversión. Casi siempre son más fuertes y estables, más resistentes, algunas de las mujeres, aunque otras sean tan negativas y huidizas como los hombres, y se conviertan para ellos en un peligro adicional, en una preocupación, en un factor de incertidumbre, en un peso, en un enigma obsesionante. Esto, que es —y suele resultar, a pesar de todo— sumamente trágico, no es aprovechado como un recurso dramático para montar golpes de efecto teatrales, sino que nos es mostrado por Garrel casi indirectamente y de pasada, sin explicaciones verbales, a menudo a través de silencios y miradas en planos sostenidos hasta el límite del impudor, o mediante súbitas aproximaciones al punto neurálgico de la relación, al nudo doloroso de la escena, que nos hacen temer que esté a punto de desmoronarse, de quebrarse irreversiblemente, una relación que era importante, siquiera un asidero, para al menos uno de los integrantes de la pareja, cuando no para ambos.

Esta sobriedad hace que las películas de Garrel, como las de Cassavetes, permanezcan al margen de la frecuente histeria o pérdida de control de los personajes, que vemos a veces derrumbarse como en el proceso de demolición con el que F. Scout Fitzgerald comparó a la vida. No son melodramáticas, como pudiéramos esperar (para bien o para mal) si alguien tratara de reconstruir la elíptica peripecia y nos la resumiera.

Las películas iniciales de Garrel —de las que aún me falta por ver alguna, en parte por mala conservación, o estar pendientes de restauración, en parte porque Garrel no quiere que se exhiban— son muy interesantes, aunque ni su primer corto ni su segundo largo me parece que justifiquen el entusiasmo inicial que despertó en Francia, quizá explicable —sobre todo— por una suma de factores: la extremada juventud del cineasta, el clima de ebullición política que vivía Francia, lo de moda que estaba lo “underground”, y algunas —en particular Le Révélateur (1968), también Le Lit de la Vierge (1969), algo menos la (pese a todo) visualmente deslumbrante y sumamente misteriosa La Cicatrice intérieure— efectivamente magníficas.

Sin embargo, no todas lo son, y en el periodo producido por Silvina Boissonas encuentro que la absoluta libertad parecía empleada en tratar de estrellarse, pues durante esos años se produce un creciente rebuscamiento, que me inspira desconfianza en Athanor (1972) y en Voyage au jardin des morts (1976//8) y me resulta notablemente indigesto en Le Berceau de cristal (1975/6). Hacia el final de ese periodo de amaneramiento y sopor, sin embargo, hay varias películas súbitamente despejadas y emocionantes, dramáticas pese a su ausencia casi completa de relato, como Les Hautes solitudes (1973/4), Un ange passe (1975) y, sobre todo, la extraordinariamente fascinante obra muda Le Bleu des origines (1978/9), sin duda preludio y anuncio del cambio que de inmediato iba a producirse, aunque no fuese perceptible hasta el Festival de Berlín de 1982. No sé si por esa época acabaría Garrel el tratamiento de electroshocks al que parece que tuvo que someterse, pero estas últimas películas suponen cinematográficamente un retorno a los orígenes a que alude el título, con un triste París filmado en mudo y blanco y negro por el propio Garrel, y sugieren una progresiva desintoxicación.

Aunque no comparta la predilección de muchos garrelianos por L'Enfant secret, es evidentemente que con ella se abre una nueva etapa, sin duda, para mí, la más creativa, intensa y conmovedora de toda la obra de Garrel hasta hoy. Supongo que a cada uno nos interesan o emocionan unas cosas más que otras, porque tienen más que ver con nuestras respectivas experiencias vitales o nuestras preocupaciones. Por eso, de esa fase que yo denominaría “co-escrita”, y que separaría de un tercer momento –el actual– en el que Arlette Langmann se incorpora junto con Cholodenko como guionista, cada cual tiene sus preferencias, y yo sigo considerando como la obra máxima de Garrel Liberté, la Nuit (1983), que no parece contarse entre las generalmente más valoradas, quizá por lo mismo que a mí me la hace singularmente atractivo: su carácter casi excepcional, relativamente atípico, en la filmografía de este cineasta. En lugar de hablarnos, más o menos indirectamente, de sí mismo y de su generación, y encerrarse en los problemas privados de personas propensas a aislarse incluso de sus más próximos, aquí Garrel viaja por primera vez al pasado y se vuelve hacia la generación anterior, la de sus padres (con una memorable actuación de Maurice), y su implicación en las luchas a favor de los independistas argelinos, en un inesperado elogio —sin esperanza, pero con convicción— del idealismo y la resistencia. Incluso el retorno inmediato a un medio más cercano al suyo habitual, en el fulgurante episodio Rue Fontaine (1984) y el largo Elle a passé tant d'heures sous les sunlights (1984), destaca por una mayor vitalidad que evita la sensación de insistencia y repetición que a veces puede fatigar cuando se contempla en unos días el grueso de su filmografía, sobre todo por el efecto desmoralizador de las más crípticas y las más apáticas y negativas.

En 1988, Garrel filma una de sus películas más inesperables, la única que se emparenta con el documental —hoy es, ciertamente, un documento histórico revelador— y se acerca a una declaración de intenciones, tanto cinematográficas como vitales. Les Ministères de l'art se presenta, bajo el peso de la orfandad en que le ha dejado el suicidio de Eustache, como una búsqueda de compañeros, de una fratría de cineastas con los que se siente lazos de unión, objetivos próximos, una afinidad. Algunos de los escogidos pueden sorprender hoy, a la vista de su evolución ulterior, pero lo cierto es que Garrel, sin poder predecir su futuro —alguno ya ha muerto—, no se equivocó demasiado: por sus imágenes desfilan y dialogan —actores y directores mezclados— el muy olvidado e infravalorado Jacques Doillon, Chantal Akerman, Leos Carax, Benoît Jacquot, Werner Schroeter, Juliet Berto, André Téchiné, Jean-Pierre Léaud, que se preguntan —va a hacer veinte años— por cuestiones que siguen pendientes, en el aire, y que muy pocos cineastas españoles se plantean, que muchos en todo el mundo han dejado de plantearse: se han resignado.

Parece como si Garrel, con esta encuesta entre compañeros, hubiera recargado las pilas, pues de inmediato rueda otra de sus películas más impresionantes y emotivas, la maravillosamente titulada Les Baisers de secours (1988/9), “los besos de socorro” (o de salvamento, o de ayuda), con la familia en pleno, incluidos su compañera Brigitte Sy y el pequeño Louis, que tendría unos cinco años. En la misma línea prosigue casi de inmediato con otras dos de sus grandes obras, J'entends plus la guitare (1990/1) y La Naissance de l'amour (1993, la única hasta ahora que el aficionado puede encontrar en DVD en el mercado español). Menos logradas, sin embargo, me parecen las dos siguientes: Le Coeur fantôme (1995), tal vez por estar producida por Paul Branco y contar básicamente con un elenco de actores portugueses con los que Garrel probablemente no se comunicaba con fluidez y a los que no conocía bien y, por tanto, desaprovecha, y a continuación quizá la más cara o “lujosa”, al menos relativamente, de toda su filmografía, y una de las pocas en color, Le Vent de la nuit (1998), que pueden suscitar una leve desazón, ya que son las más frías desde 1978.

Afortunadamente, en 2001 nos da la que se puede considerar una de sus mejores películas, Sauvage Innocence, cuyo título me hace pensar, irresistiblemente, en The Savage Innocents (Los dientes del diablo, 1960) de Nicholas Ray, rodada quizá con mayor distancia, desde las “altas soledades”, pero sin que ello implique frialdad o indiferencia; es también, conviene precisarlo, una de las más pesimistas, de las menos esperanzadas. Un buen ejercicio de calentamiento, por tanto, para su paso siguiente, Les Amants réguliers, rodada en 2004 y no puesta en circulación hasta un año más tarde, con polémico (pero justificado) premio en el Festival de Venecia. Supone un segundo retorno al pasado, a Mayo de 1968 y sus consecuencias inmediatas, y puede considerarse, por tanto, como su segunda incursión en el terreno de la Historia, aunque esta vez se refiera más a su propia historia, y las de sus conocidos, que a la de sus mayores (que, por otra parte, salen también). Protagonizada por su hijo Louis, como The Dreamers (Los soñadores, 2003) de Bernardo Bertolucci, aprovechando además parte del vestuario de época empleado en una producción mucho más cara, Garrel se ha preocupado —con excesiva diplomacia— por disimular y hasta negar (aunque sea con la boca pequeña) que su película sea, como parece evidente (e incluso necesario y merecido) una réplica a la indecente y frívola falsificación histórica cometida —para colmo, a sabiendas de que miente— por el que antaño dirigiera Prima della Rivoluzione (1968) y Partner (1968), pero luego, al parecer identificado en exceso con el personaje de Jean-Louis Trintignant en II conformista, se haya dedicado, muy rentablemente, a renegar de sus posiciones primeras. Les Amants réguliers es, con diferencia, la película más larga que ha rodado Garrel (casi tres horas), y la primera en la que se enfrenta con el fantasma que puebla casi toda su obra, el del fracaso y la pérdida de razones para vivir, de impulso y de objetivos, causado por el fracaso de la revolución imposible del Mayo parisino de pronto hará 40 años. Posiblemente la más sobria y seca de todas las películas de Garrel, y curiosamente una de las que contienen más humor, supone en varios sentidos una novedad en su trayectoria y un abandono forzoso de su actitud prorrogadamente adolescente, cuyas consecuencias estoy deseando ver, si no desanda el camino y malgasta el esfuerzo de reflexión y sinceridad que ha sido preciso, si consolida su autocrítica y vuelve esa nueva mirada lúcida, y no más autocompasiva, al presente.

En Miradas de Cine nº 63, junio-2007

No hay comentarios:

Publicar un comentario