Aunque, cronológicamente, fuese de una generación anterior, Marguerite Duras, como cineasta, es una hija de la Nouvelle Vague. Esto, ya lo sé, puede antojarse extraño, caprichoso, arbitrario, sobre todo ahora que la "ola" ya no es "nueva" y que sus adversarios han aprovechado su 40 aniversario para reprocharse que no lo siga siendo y amañar un saldo global - ¡cuatro décadas en vanguardia! - que se atreven a presentar como deleznable. No creo que sea esa la valoración que merece este movimiento cinematográfico, todavía el único que ha supuesto un cambio decisivo para el cine, ni pretendo que mi afirmación inicial sea una provocación.

Como prueba, adelantaré algunas explicaciones posibles. A nadie se le escapará, si piensa un poco, que la "toma del poder" por una multitud de jóvenes debutantes sin oficio ni experiencia, a finales de los años 50 y comienzos de los 60, de los que luego han ido quedando siete, ocho, a lo sumo diez figuras duraderas, tuvo varias consecuencias sumamente curiosas.

Una de ellas es que creó la ilusión de que el cine era algo que estaba al alcance de cualquiera, abierto a todas las mezclas de elementos, por desacostumbradas que fueran. Sobre todo, si volvía a ser barato, condición indispensable para hacer un cine independiente y personal, destinado en principio a una minoría, que se saliese de los senderos trillados o incluso se rebelase contra las convenciones.

La Nouvelle Vague demostró, y con carácter no excepcional, sino casi masivo - por eso se le llamó "ola" -, que podía ser incluso rentable una película que la mayoría de los productores hubieran rechazado poco antes como "experimental": un diario íntimo en primera persona, una confesión apenas disimulada, un ensayo, una autobiografía novelada, unas memorias fragmentarias.

Así, por segunda vez, como en los años 20, el cine volvió a tentar a otros artistas - escritores, pintores, músicos -, que pensaban que podían continuar con otras armas, con otros medios, la investigación que quizá ya habían apurado hasta el límite en el arte de su primera elección. Se trataba de una generación ya muy cinéfila, criada entre películas, que siente que la escritura o la pintura son artes antiguos, quizá algo anquilosados y sobrecargados de reglas, con titanes del pasado con los que es peligroso medirse, que es consciente de que la novela alcanzó cumbres difíciles de igualar en el s.XIX, que la fotografía amenaza la pintura y que el cine le añade, además, movimiento y sonido.

Los directores neorrealistas italianos, sobre todo cuando dieron un paso más hacia adelante, como lo hizo bien pronto Rossellini, habían probado que, en efecto, nada quedaba teóricamente fuera del alcance del cine, que la intimidad o la psicología le eran accesibles, que la cámara podía ser tan penetrante y reveladora como un microscopio. Directores como Alain Resnais o Jean-Luc Godard demostraron luego que se podía intentar cualquier cosa, que todo era posible, que había que intentarlo. Jean Rouch borraba una y otra vez las fronteras entre la ficción y la realidad, entre el documento etnográfico y la comedia de costumbres.

Por eso hay muchos escritores de la generación de Margerite Duras - para empezar, todos los que escribieron un guión para Alain Resnais, que indefectiblemente sucumbieron al virus del cine - que al menos sintieron la tentación, a menudo satisfecha, de rodar una película. Pero pocos lo hicieron, durante al menos unos años, tan a fondo y tan intensamente como Marguerite Duras. Pocos también se acercaron al cine desde una perspectiva tan extraña. Y no es que sus gustos fuesen raros, no; entre sus películas favoritas las hay tan populares y nada vanguardistas o literarias como American Graffiti, la mejor de George Lucas. Lo que pasa es que, un poco como Godard, en lugar de rehacer lo que le gustaba, trataba de plasmar en la pantalla lo que no conseguía encontrar en ella.

Su primera película, por lo demás correalizada por Paul Seban, es muy interesante pero no se sale de lo normal, de lo que cabía esperar. La Musica es como un libro suyo que cobrase cuerpo. Pero luego, poco a poco, su cine se va adentrando en territorios desconocidos, aún no hollados por su literatura, y se convierte en una máquina de triturar el tiempo y el espacio para recrear los ecos del recuerdo.

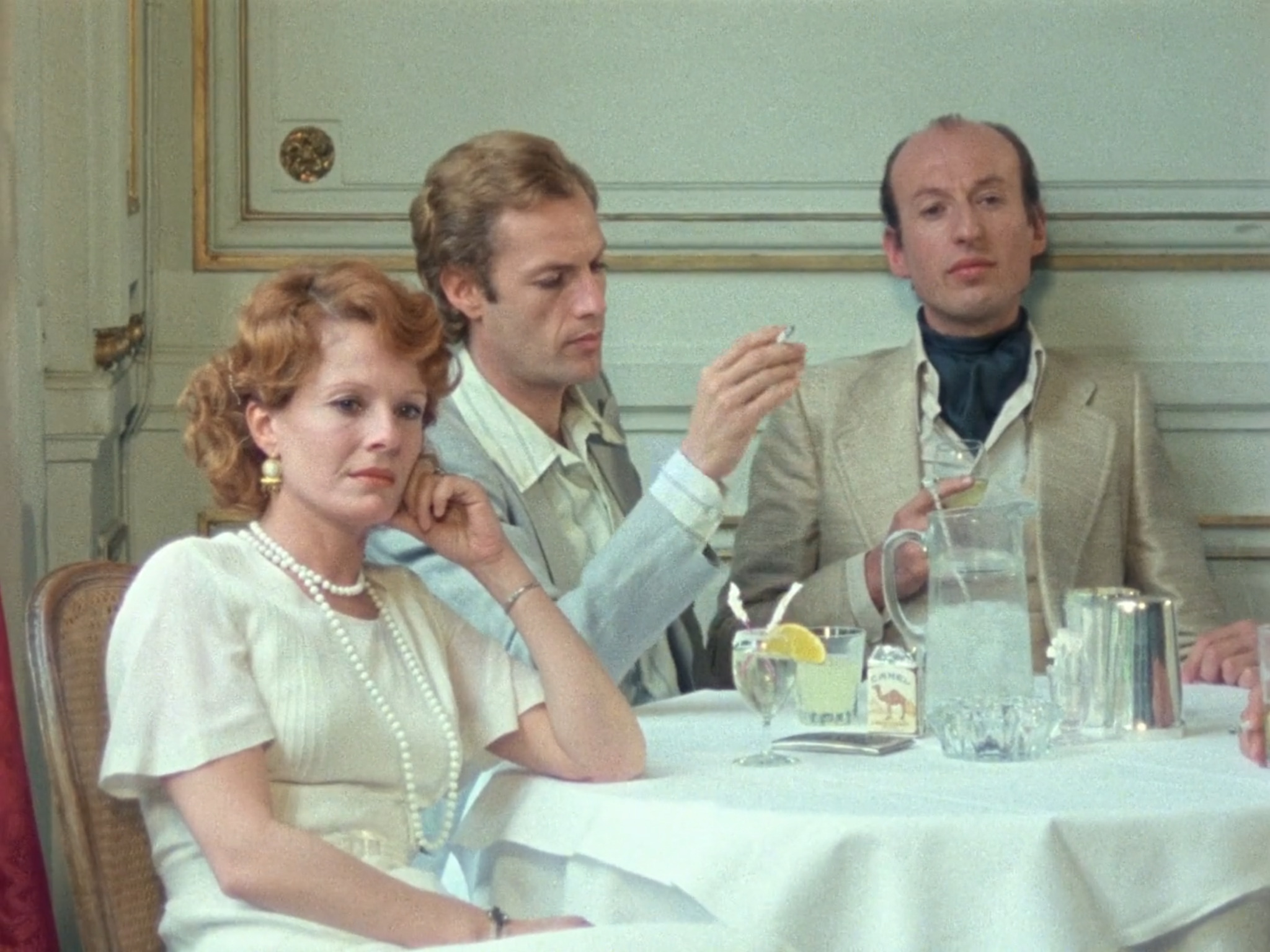

India Song, evidentemente, pero también su correlato inverso, su corolario, el otro lado del espejo, la otra cara de la moneda, que es la menos conocida Son nom de Vénise dans Calcutta désert, donde los fantasmas que pueblan muchas de sus novelas se pasean, dentro o fuera del encuadre, al son de músicas nostálgicas y llenas de melancolía obsesiva, en una India más mental que física, más imaginada que siquiera entrevista.

La más asombrosa de todas, Le Camion, es un film que no guarda relación alguna con descripción alguna que se nos pueda hacer de ella, por precisa que sea. Ni siquiera el guión - a fin de cuentas, palabras - permite imaginar que algo tan desnudo, con tan escasos elementos, con medios tan sencillos, pueda ser una experiencia única y fascinante, sin precedentes ni descendencia, solitaria como una isla en medio del Océano. Debo confesar que todavía ignoro por qué me gusta tanto esta insondable película, que nada se parece a ninguna otra y que, si me la cuentan, incluso si tratase yo de contarla, me haría temer que tenía que resultar, a la fuerza, algo tan aburrido como carente de interés, un peligroso experimento, sin objetivos muy claros y probablemente lastrado, para colmo, por la pedantería, el afán de originalidad a cualquier precio y la pobreza visual como consecuencia de la insuficiencia de medios. Y no hay tal. Es una obra de tan aterradora desnudez porque, como los primeros pequeños films de Lumière, le basta y sobra con los que tiene, y que conquista una arrebatadora sencillez, que no hace aspavientos, que no se adelanta al escenario a recibir un aplauso que premie su osadía, sino un objeto modesto, pudoroso hasta el límite, que revela que estábamos en lo cierto - no por sistema, pero sí en determinadas condiciones - cada vez que sospechábamos que el cine no es meramente un arte visual, sino quizá, sobre todo, un arte del tiempo, en el que las voces y las músicas, las ausencias y los sonidos, tienen o pueden tener tanta importancia como las presencias y las imágenes.

Su reino era la duda; quizá ni siquiera algo tan definido y con tanta vocación de sistemático, de metódico. Era más bien la incertidumbre de todo aquel que mira el mundo a través de lentes correctoras y no puede dejar de preguntarse, en su fuero interno, si las cosas son como las ve con las gafas puestas, quizá más nítidas pero levemente más pequeñas, o realmente son como las veía antes, como las ve fuera de los límites de las lentes, como las verá en cuanto se quite las gafas: más difusas y borrosas, pero más amplias, más vagas por supuesto, pero menos densas y compactas.

Frente a la trasparencia a la que aspira normalmente el cine clásico - incluso cuando esquiva u oculta, cuando disimula y hurta mediante una elipsis una información que no conviene dar todavía al espectador -, el cine que se abre camino en los años 60 y 70 es un cine que avanza inseguro, corriendo a ciegas por un camino desconocido o tanteando cuidadosamente las paredes de un pasillo oscuro, que titubea y vacila, que oscila y cambia una vez y otra de dirección, que toma un atajo cuando lo descubre y que no vacila, en cambio, en dar un rodeo en vez de elegir el camino más corto, más directo.

Es, por tanto, un cine que antepone la aventura - hasta cierto punto común, al menos compartida - del autor y el espectador a la de los personajes. El cineasta no es el que sabe desde el principio a dónde va a llegar y cómo va a recorrer ese itinerario preestablecido, sino alguien que parte en viaje de exploración, sin objetivos muy claros ni garantías de éxito, y que está dispuesto a perderse. El espectador de ese cine, ciertamente no frecuente ni fácil de atraer a las salas oscuras, ha de estar dispuesto a que la experiencia no conduzca a ninguna parte, a que sea más prometedor el punto de partida que satisfactorio el punto de llegada, que puede ser el final impuesto por el hecho externo de que se acaba el material y la película termina, tal vez con puntos suspensivos.

Texto inédito. Escrito en diciembre de 1997.

No hay comentarios:

Publicar un comentario