Se ha cumplido hace poco —el 16 de junio— el vigésimo aniversario de la muerte de Nicholas Ray, que llevaba ya entonces casi dieciséis más fluctuando en la región maldita que separa a los vivos de los muertos y en la que yerran los espectros. Llegaban de tarde en tarde noticias contradictorias acerca de sus eternamente cambiantes proyectos, fantásticamente ambiciosos, fragmentaria y pobremente realizados, e inconclusos siempre, en el mejor de los casos. Su despedida del cine industrial había sido ambigua y sumamente frustrante: sin ser una mala película, y hasta con escenas sublimes, 55 días en Pekín distaba de ser plenamente satisfactoria, y los rumores acerca de su filmación turbulenta y kafkiana sembraban todo tipo de dudas acerca de quién sería realmente el responsable, si no de la concepción —indiscutible—, sí, al menos, de la ejecución de esos jirones de belleza y lucidez.

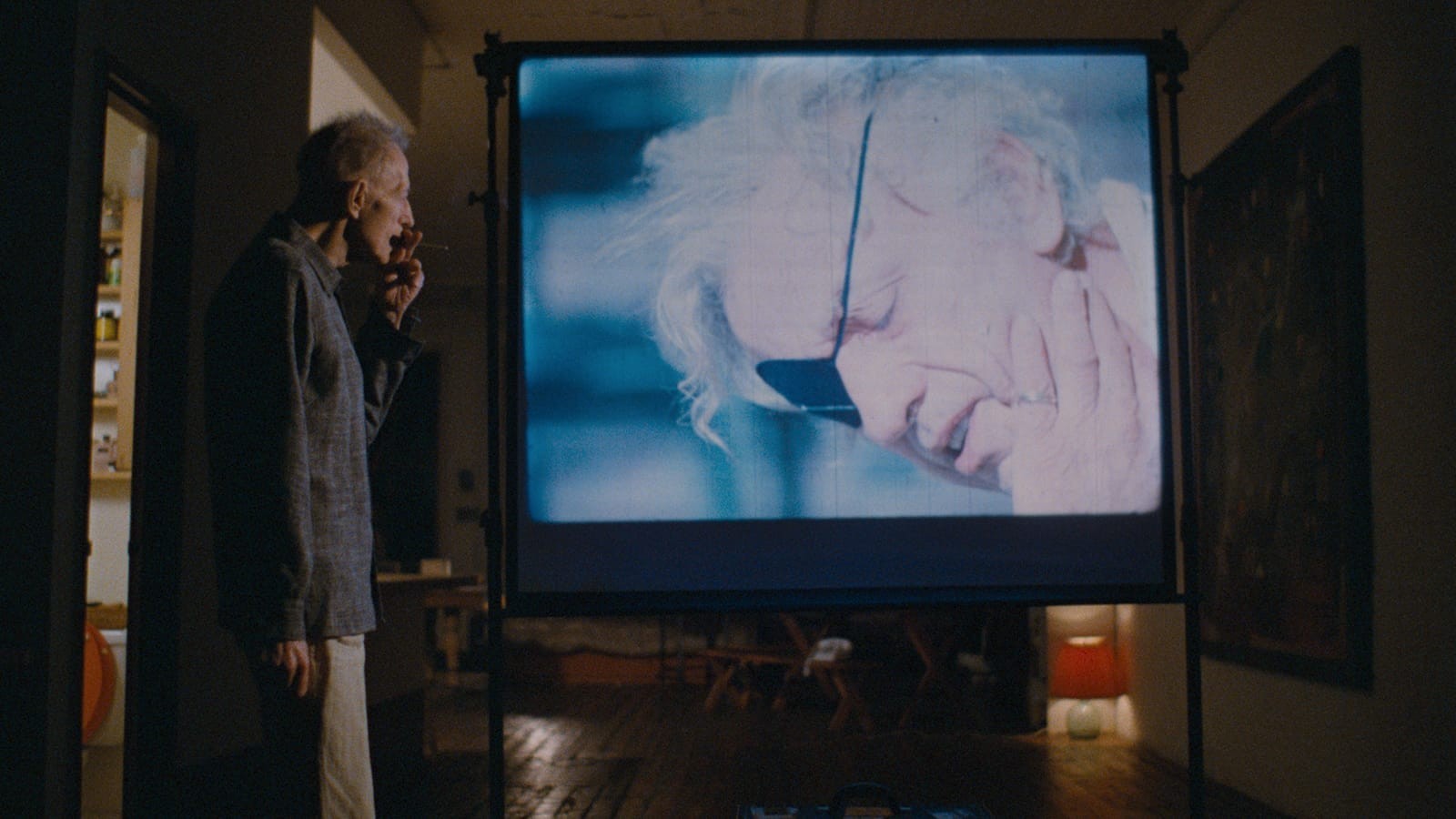

Hace mucho, pues, que no puede decirse que Ray esté entre nosotros. Ni siquiera su último adiós, de la mano y a través de la cámara de Wim Wenders, en la fascinante, desgarradora, discutible, desagradablemente sospechosa y en última instancia patética Lightning over Water o Nick's Movie (Relámpago sobre agua, 1979) consiguió reavivar el interés de los que se habían olvidado de él ni despertar el de los más jóvenes, que habían reducido a Ray a una figura mítica y crepuscular: el autor de la excéntrica Johnny Guitar y de la legendaria pero incomprendida (y datada) Rebelde sin causa, el personaje agonizante de Wenders.

Sin embargo, no creo que pase un solo día sin que piense en sus películas. Dijo Godard en una ocasión que todo escrito sobre cine debía mencionar a Griffith. Yo añadiría que también a Rossellini, a Ray y al propio Godard, porque entre esos cuatro cineastas resumen las etapas de una cierta aventura secreta e interior que recorre el cine, y que podría resumirse, esquemática, en la búsqueda, si no estrictamente de la verdad, sí de una veracidad de la mirada, que, para serlo, había de ser forzosamente directa. Son, si se quiere, cuatro etapas —dos de ellas simultáneas, paralelas y complementarias, a sendos lados del Atlántico— de la evolución del realismo cinematográfico, el paso de un testigo que ha heredado hoy, lo quiera o no, Godard en solitario.

Quiero con esto dar a entender que, desde mi punto de vista, la importancia histórica y vital de Nicholas Ray es decisiva, y que su posición de vanguardia dentro del cine americano, alcanzada ya por el año 1947 y mantenida hasta 1960, sigue sin ser rebasada por ninguno de sus compatriotas, que, para colmo, ni siquiera parecen sospechar o intuir tal circunstancia. Su contribución a la creación de un lenguaje estrictamente cinematográfico, que nada debe a ningún otro y que sólo el cine hace imaginable sigue vigente, y no en el terreno meramente histórico, como si sus películas pudieran abordarse como piezas de museo o restos arqueológicos —a los que les asemeja su aspecto, a menudo fragmentario o ruinoso—, sino en el mucho más práctico e inmediato de las emociones y el entendimiento que puede proporcionar el descubrimiento, por tardío que sea, o la revisión de sus mejores películas, e incluso de los fragmentos más incandescentes y transparentes de las menos logradas.

Ray, lo mismo que Rossellini por esas mismas fechas, o que ocasionalmente Renoir y Buñuel, como luego Godard, demostró que la perfección no suponía un criterio de valoración incontestable, y que era más importante la noción del límite, de la distancia recorrida, del punto más alto o alejado que se había alcanzado, como si hacer cine fuese una escalada. No se trataba, sin embargo, de batir récords, de ostentar plusmarcas o de conquistar las más altas cotas, entre otras cosas porque en el cine no hay, como en la tierra, un número limitado de cimas de más de 8.000 metros que haya que coronar con ánimo de coleccionista, sino un mundo que va poco a poco dibujándose, que van construyendo en el aire, paulatinamente, los propios cineastas, en capítulos de aproximadamente 90 minutos, en un ascenso que, en teoría, no tiene fin, y que ha de comenzar en las conquistas más adelantadas de los demás cineastas, y entre ellas las que cada uno elija como máxima expresión del sentimiento de los seres humanos, aunque puedan pasar años, incluso decenios, sin que se avance un centímetro en territorio desconocido, por mucho que algunos se esfuercen por lograrlo e incluso puedan perder en el intento, si no la vida —como Jean Eustache—, sí al menos la energía, la ambición o la esperanza.

De vez en cuando, el impulso de un individuo desesperado, o circunstancias históricas — por lo general duras y difíciles— hacen avanzar al cine en diversas direcciones: sus límites pueden empujarse, hacerse retroceder en múltiples direcciones, por puntos muy distantes, e incluso opuestos, del cerco —que no tiene por qué ser una circunferencia— que lo constriñe y encierra. Una de esas figuras era americana, se llamaba David Wark Griffith y logró en unos seis años un avance multidireccional que todo el cine no había conseguido en sus primeros catorce años de existencia, y que muchos cineastas posteriores no han llegado a recorrer. Es cierto que tales adelantados son difíciles de atrapar, y que el grueso del pelotón suele conformarse con seguirles sólo un trecho, instalándose cómodamente en retaguardia, y viviendo de las rentas de los hallazgos del precursor. Por eso, cada acelerón suele ser seguido de un estancamiento, cuando no, algo después, de un retroceso a posiciones más confortables y seguras. Hasta que llega otro, años después, y pega otra carrera en campo descubierto. El segundo americano fue Nicholas Ray, nombre artístico de Raymond Nicholas Kienzle, nacido en un pueblecito perdido de Wisconsin el 7 de agosto de 1911.

Tuvo otras vidas, otras peripecias, antes de llegar al cine. Allí, a partir de 1947, sin proponérselo, descubrió territorios desconocidos y, con la osadía de los ignorantes y de los que no presumen de nada, siguió avanzando en terreno inexplorado, de un modo irregular y asistemático, puramente intuitivo y hasta inconsciente. Es posible que nunca se hubiese percatado de lo que estaba haciendo, de no ser porque en Francia, unos años después, varios jóvenes, futuros directores todavía, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, algo que suponía una suerte de revolución silenciosa, en el fondo bastante parecido a lo que, desde un par de años antes, y casi en paralelo, estaba haciendo, con idéntica despreocupación y una falta de medios todavía más acusada, un italiano llamado Roberto Rossellini.

Uno y otro carecían de programa. No proclamaron que habían descubierto nada, ni anunciaron que llegarían todavía más arriba. Iban a lo suyo, sin fijarse excesivamente en el terreno que pisaban, sin saber si era tierra virgen o explorada. Y lo suyo era, más que contar una historia con la cámara, servirse de ese extraño instrumento de precisión y ampliación para escrutar el rostro de unos intérpretes — profesionales o aficionados, noveles o veteranos, tanto daba— y descubrir lo que sucedía en su interior, y con las imágenes así capturadas al vuelo, expresar sus sentimientos, sus inquietudes, sus dudas, sus temores acerca del mundo cambiante y recién transformado por la guerra que les rodeaba.

Trataban de ver y comprender, de conocer la realidad a través del cine, y estaban dispuestos a compartir esa visión personal, sin darla por buena ni mucho menos por la única válida, es decir, sin tratar de imponerla, con todos aquellos que quisieran ver las películas que hacían. Rossellini aspiraba, en cierta medida, a ser imparcial. Ray, por el contrario, era incapaz de no tomar partido apasionadamente a favor de algunos de sus personajes, quizá porque solían ser más jóvenes y desvalidos, y estaban, por eso mismo, más desorientados y más solos, mientras que los del italiano, más maduros, tenían más asideros y se tomaban las cosas con más calma o menos a pecho, eran menos vulnerables y estaban menos necesitados de cariño que de comprensión.

Rossellini era, en el fondo, mucho más poderoso. Y si revelaba a veces aspectos de su biografía, lo hacía en tercera persona, desde fuera, por medio de personajes interpuestos y sin aislarles nunca de su entorno social. Ray, en cambio, era más propenso a la ficción, trabajaba dentro de los géneros, jugaba más evidente y deslumbrantemente con los elementos plásticos del lenguaje cinematográfico, pero hablaba de sí mismo más directamente; sin llegar a emplear la primera persona del singular, su cine era profundamente subjetivo, y compartía la inmadurez y la inseguridad de sus personajes más queridos, por los que mostraba una singular ternura.

Los dos, cada uno a su modo, a partir de diferentes grados, intervención en la escritura y de preparación, improvisaban sobre la marcha, más que nada porque dudaban, no se decidían hasta el último momento y desconfiaban, por principio, de las fórmulas hechas y experimentadas, de eficacia probada, que empleaban sin reparo alguno la mayor parte de sus contemporáneos. No creían que el cine fuese un negocio, una industria, un espectáculo, sino más bien un instrumento que servía para ver mejor — aumentado, a otra velocidad, con más atención— los fenómenos, y que su manejo implicaba un trabajo artesanal, casi manual, y era un asunto privado, tan íntimo como llevar un diario privado o escribir poesías, e igual de personal y experimental que tomar notas a partir de la observación de un fenómeno, fuese natural o provocado.

Por eso, casi por casualidad, cada uno a partir de sus bases respectivas, los dos recorrieron en muy poco tiempo un camino muy largo, desviándose de las trayectorias que les habían fijado, desde fuera, algunos de los que desde el primer momento reconocieron la originalidad de sus planteamientos. Como una cosa lleva a otra, y cada cambio de perspectiva permite vislumbrar nuevos aspectos de lo ya visto, los dos siguieron avanzando, alejándose cada vez más, aunque no siempre en el mismo sentido ni con la misma velocidad, de sus puntos de partida e incluso de los primeros puntos a los que se habían desplazado.

Hacia 1962 tanto uno como otro se encontraban en una encrucijada. Su primer impulso parecía agotado. Sus relaciones con la industria se habían roto definitivamente, y existía entre ellos y los productores una brecha insuperable. Una nueva generación había tomado el relevo de sus pesquisas, y buscaba por su cuenta. También a partir de entonces su evolución fue distinta. Uno rodó mucho, pero casi siempre para la televisión; el otro apenas rodó nada, en condiciones casi underground, y sin llegar a terminar lo que empezaba. La parte central de sus carreras duró unos 15 años y unas 10 películas ejemplarmente imperfectas, pero de largo alcance e incalculables consecuencias, que todavía constituyen un reto y un estímulo, más que un modelo a seguir —entre otras cosas, porque eran intransferiblemente personales, y producto, en parte, de unas circunstancias excepcionales—, para todos aquellos para los que el cine está por definir y por hacer, por mucho que haya cumplido sus primeros cien años y por grandes que hayan sido sus logros en ese tiempo.

Más allá de la belleza de las imágenes que lograron impresionar, por grande y deslumbrante que sea en ocasiones, más allá de los personajes conmovedores, cotidianos o legendarios, que crearon, más allá de los actores y actrices que descubrieron o reinventaron, más allá de las historias que, fragmentaria o elípticamente, nos contaron, ambos defendieron una actitud moral por parte del cineasta, sin duda alguna responsable tanto de lo que muestra como de lo que oculta u omite, y lo mismo frente a sus personajes que frente a los hipotéticos y desconocidos espectadores a los que ofrecían los hallazgos de sus expediciones.

En Nickel Odeon nº 14 (primavera de 1999).

No hay comentarios:

Publicar un comentario