«Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.»

Antonio Machado

Cuanto más nueva y original es una obra, más difícil es hacer su crítica: no se sabe por dónde empezar. Siempre he pensado que una crítica de cine debía ser, en cierta medida, a imagen y semejanza del film criticado. Así, esta crítica, la más difícil que he emprendido, será hasta cierto punto una crítica-collage como Pierrot le fou (Pierrot el loco, 1965) es, entre otras cosas, un film-collage.

El propio Jean-Luc Godard, en una entrevista, indica la primera puerta por la que puede penetrarse en el film: «El cine tradicional es una manera de seleccionar unas escenas en vez de otras. En Senso, que me gusta mucho, me hubiera gustado ver los momentos que Visconti disimulaba. Pierrot le fou, desde ese punto de vista, es el anti-Senso.»

En efecto, y desde su primera obra, À bout de souffle (Al final de la escapada, 1959), Jean-Luc Godard emprendió la tarea de devolver al cine el tiempo perdido.

No se piense, sin embargo, que este artículo quiera determinar si el cine de Godard es nostálgico o pretende un «retorno al pasado». Es nostálgico, sin duda (nostalgia de Humphrey Bogart y del film negro en À bout de souffle, del musical en Une femme est une femme, de la serie B en Vivre sa vie, de los «países exteriores» en Alphaville, de la aventura en Pierrot, del cine americano en todas sus películas), pero no es esto lo que ahora importa. Porque el tiempo perdido que Godard intenta recobrar no es el pasado, sino otro, cinematográficamente inédito.

Dado que en cine nunca se suele mostrar todo el tiempo de la acción, cada director elige una serie de escenas que va a mostrar, eliminando otras por medio de una elipsis, fundiéndolas en un «encadenado», borrándolas en un «fundido». Habitualmente, incluso desde Griffith, el director selecciona los llamados «tiempos fuertes», en los que discurre lo principal de la acción y planea sobre los «tiempos débiles», en los que «no pasa nada», y que servirían de enlace entre una escena y otra. Preminger y Lang son los maestros de la elipsis, dado su gran poder de síntesis y sus respectivos estilos narrativos. Sin embargo, fue el mismo Godard quien, en À bout de souffle, llegó al máximo en cuanto a eliminación de escenas intermedias, al tiempo que ya daba principio al proceso seleccionador de tiempos débiles que tiene su sublimación (por ahora) en Pierrot. Así, pues, una de las principales aportaciones que con À bout de souffle Godard hizo al cine fue basar su film sobre tiempos débiles, que el montaje convertía en fuertes. Antonioni también ha construido sus últimas obras a base de tiempos débiles, pero su dirección de actores — tan falta de vida — y su montaje los «vaciaban», convirtiéndolos en tiempos «muertos», en los que la acción se estancaba: a fin de cuentas, en La noche (La notte, 1960) no pasaba «casi nada», mientras que en los films de Godard pasan muchas cosas.

Es una lástima que la censura y la inercia de los distribuidores, cine-clubs y Filmoteca, nos hayan privado de conocer tres cuartos de la obra de Godard, en especial Bande à part (1964), de la que Pierrot es casi una continuación, pues sería fundamental en un autor que, como Hitchcock o Jerry Lewis, es conscientemente evolutivo, y nos permitiría ver el progreso gradual de esta revolución del tiempo cinematográfico.

En efecto, en Pierrot el loco sólo se nos muestran los momentos que habitualmente se nos ocultan. De ahí su profundo carácter innovador; de ahí el desconcierto, la irritación, que produce en una parte del público, que, al verse privado de sus habituales puntos de referencia, se pierde. Porque es desconcertante que no se nos muestre la muerte de «Donovan» (sólo su cadáver, con unas tijeras en el cuello, sobre una cama), ni el plano en que el coche rojo recibe el disparo de Anna Karina y empieza a arder, ni la muerte del enano, ni la paliza de los dos gangsters a Jean-Paul Belmondo (sustituida por un homenaje al documental Guernica, de Alain Resnais: montaje de planos de un cuadro azul de Picasso; y gritos en la banda sonora), ni la muerte del dueño del yate, ni el plano en que los dos gangsters reciben los disparos de A. K. En general, no se muestra directamente la violencia, sino sólo las consecuencias. Por eso, las muertes de A. K. y J.-P. B., que sí se ven, son más impresionantes.

En cambio, Godard nos muestra ciertos instantes que no vemos nunca en cine, y pocas veces en la vida misma: las conversaciones entre Marianne Renoir (A. K.) y Ferdinand-Pierrot (J.-P. B.) en el coche, mientras luces de colores cruzan el parabrisas; cuando paran en medio de la carretera para besarse; cuando, tumbados en la playa, miran la luna; la canción de Anna en su cuarto (él la mira con cara triste, bogartiana; ella se acerca, le quita el cigarrillo, le besa, devuelve el cigarrillo a sus labios); el coche entre las olas (claro homenaje a la obra maestra de King Vidor Ruby Gentry (Pasión bajo la niebla, 1952); cuando caminan, de la mano, el agua hasta las rodillas, a lo largo del Loira; cuando corretean, cantan y bailan por el bosque, cuando Marianne recorre la playa preguntándose «¿Qué puedo hacer?, no sé qué hacer…» (dañado por un espantoso doblaje).

La revolucionaria selección del tiempo filmable que Godard ha llevado a cabo en Pierrot el loco desemboca en una especial estructura, al parecer relacionada con la de Wind Across the Everglades (1958), de Nicholas Ray. Es rara la escena en que intervienen más de dos personajes, pues al ser Pierrot y Marianne dos inadaptados que huyen, la película se centra casi exclusivamente en ellos. Por otra parte, la supresión de tiempos «fuertes» en favor de los «débiles» lleva consigo el que el film esté construido a base de secuencias cortas (de un par de minutos) entre las cuales hay una considerable discontinuidad. Esta estructura fragmentada permitiría cambiar el orden de algunas secuencias sin altercar el significado del film, y además produce la total pérdida de la noción del tiempo. Todo esto se ve acrecentado por la mezcla de géneros que hay en Pierrot: a una escena dramática sigue un gag, a éste un número musical, y luego una entrevista en estilo cinéma-vérité, una escena de comedia, un monólogo o una sátira política; luego, planos de pinturas, de noticiarios, de otra película. Como ha visto muy bien René Richetin, quizás es Pierrot la primera «obra abierta» del cine, en la que bloques de tiempo discontinuos se unen únicamente en la continuidad de la proyección de la obra.

Al ser el film más «abierto» que conozco, es también aquel que requiere la más activa participación del espectador, aquel donde éste debe aportar más, pues se le entregan numerosos signos cuyo significado él mismo, como un detective, debe esclarecer. En Pierrot hay que atender más que nunca a todo lo que se ve y se oye, pues, por ejemplo, un diálogo en off nos explicará un cadáver aparecido hace dos o tres secuencias, y una noticia del periódico que Pierrot lee en el puerto de Toulon nos justificará que al final se suicide de un modo tan original. De hecho, todo está explicado (aunque no lo parezca), pero hay que ir almacenando datos y relacionarlos por uno mismo. Esto y la estructuración del film, junto a su carácter estrictamente no-narrativo, es la causa primordial de que, mientras se ve, Pierrot carezca de argumento, y sólo al final, una vez acabado, nos demos cuenta de lo que ha ocurrido. Creo que todo film con algún interés debe verse más de una vez; con Pierrot le fou esto es más necesario que nunca.

No hay duda de que Pierrot el loco desconcierta. Ya hemos analizado algunas de las causas, pero aún quedan varias. Por un lado, la utilización de técnicas de distanciación (más o menos brechtianas), como el casi constante diálogo, voces en off a dúo, división en capítulos, pantomimas (Belmondo imitando a Michel Simon, la representación sobre la guerra del Vietnam), los actores que hablan al espectador o miran a la cámara, monólogos en primer plano, trozos del diálogo de Pierrot que no pueden leerse (lo que importa en ese momento no es lo que escribe, sino que escribe, y es un modo de indicar el carácter reflexivo e intelectualizado del personaje, además de una manera de reintroducir la dimensión subjetiva de la novela en que se basa vagamente la película, pues está narrada en primera persona), etc., técnicas que no hacen, en el fondo, sino aumentar la adhesión del espectador atento (pese a que un cartel intermitente luminoso nos recuerde que estamos en el cine, o un muerto parpadee). Es digna de mención, por otra parte, la falta de exhibicionismo de los movimientos de cámara y de la planificación, pues el único «efecto» está totalmente justificado: se trata de cuatro o cinco planos «de un solo color» (rojo, verde, amarillo) que hay en la fiesta del principio, y que contrasten con la arbitraria y esteticista coloración de la mayor parte de Un homme et una femme (Un hombre y una mujer, 1966, de Lelouch), pues lo que en Pierrot es un modo de señalar la estupidez de los invitados, que hablan como anuncios de TV, sin tener que exagerar sus gestos, y de separarlos de las inteligentes declaraciones de Fuller (en color normal), en el film de Lelouch no era más que uno de los más gratuitos detalles de seudomoderna «puesta en escena». Hay que señalar, por otra parte, que esta sátira de la influencia de la publicidad en el mundo moderno se encontraba ya en Bande à part y Une femme mariée (1964) y que además Pierrot es anterior a Tant qu'on a la santé (Mientras haya salud, 1965), de Pierre Étaix.

Aunque quizá prefiera Pierrot a grandes films clásicos, como Éxodo, Con la muerte en los talones, Río Rojo, El hombre tranquilo, Le carrosse d’or, Yokihi, El general de la Rovere, Tabú, Chicago año 30, El hombre de Laramie o Esplendor en la hierba, comprendo que Pierrot no guste, irrite o deje indiferente, mientras no comprendo que puedan desagradar aquellos otros, algunas de las cimas de la puesta en escena. Y puedo comprender que Pierrot desconcierte, porque con Pierrot el cine ya no es la «puesta en escena» tradicional, sino otra cosa, más abierta, más libre, por la que Godard empieza a abrir un camino que directores como Skolimowski ya han empezado a seguir. Pierrot, por lo tanto, va no contra la puesta en escena, sino más allá. Y Pierrot desagrada fácilmente porque, mientras cualquiera de los grandes films antes citados está hecho para ser visto y comprendido, éste, además de verlo y oírlo, hay que sentirlo físicamente. Por eso es muy buena la crítica que ha hecho Louis Aragon, por eso acierta Fuller al decir: «He comprendido todo. Es bello como una pintura abstracta».

Godard, que sigue siendo un crítico lúcido, ha expresado bien el espíritu de improvisación y libertad con que el film ha sido hecho: «No hay nada que comprender en mis films. Es preciso contentarse con escuchar y mirar. Yo mismo no siempre comprendo lo que hago», «todo el final ha sido inventado, al contrario que el principio, que estaba organizado. Es una especie de happening, pero controlado y dominado», «es un film completamente inconsciente, no lo he premeditado», «no es verdaderamente un film, más bien una tentativa de cine», «he querido reconstruir una sensación a partir de los elementos que la componen».

Pasando por el tan debatido asunto de las «citas», que me parece una muestra de honradez intelectual, pues es un modo de reconocer a sus maestros, sus predecesores, sus influencias, y de dársenos a conocer a través de sus gustos, además de delatar una cultura que no tiene nada de superficial (como demuestra el hecho de que, si se conoce la obra citada, cada alusión aporta nuevos datos sobre los personajes o los hechos que se ven en la pantalla), se llega a otro de los motivos de desconcierto: los personajes no se definen claramente, ni se analizan. Dice Godard: «No se sabrá quiénes son, ni lo que piensan», «lo que es interesante es esta especie de fluidez, es llegar a sentir la existencia como una materia; no son las personas lo importante, sino lo que hay entre ellas», pues, como dice Truffaut de Godard: «Nunca le ha gustado entrar en detalles, nunca». Lo cual no quiere decir que no lleguemos a conocerles: Pierrot es un Michel Poiccard cansado, pasivo y reflexivo; Marianne es atractiva, inconsciente, que sólo quiere «vivir». Se quieren, pero ella se aburre de la introspección de Pierrot. Cuando ella le traiciona y le abandona y él es torturado, y se ve envuelto en un nuevo crimen («no quiero ver la sangre») escribe en su diario: «No puedo odiarla, ni confiar en su lealtad», y se sienta en la vía del tren, pero se arrepiente en el último momento. Al final, tras haber matado a Marianne («no sé por qué lo he hecho»), la vida ha perdido todo sentido para él, y aunque también se eche atrás esta vez, ya no podrá apagar la mecha, y volará por los aires. Sobre el mar lleno de sol, las voces de Pierrot y Marianne hablan por última vez: -«Ella ha encontrado el fin...» -«¿Qué?» -«La eternidad» -«Cara al mar... vete» -«Con el sol».

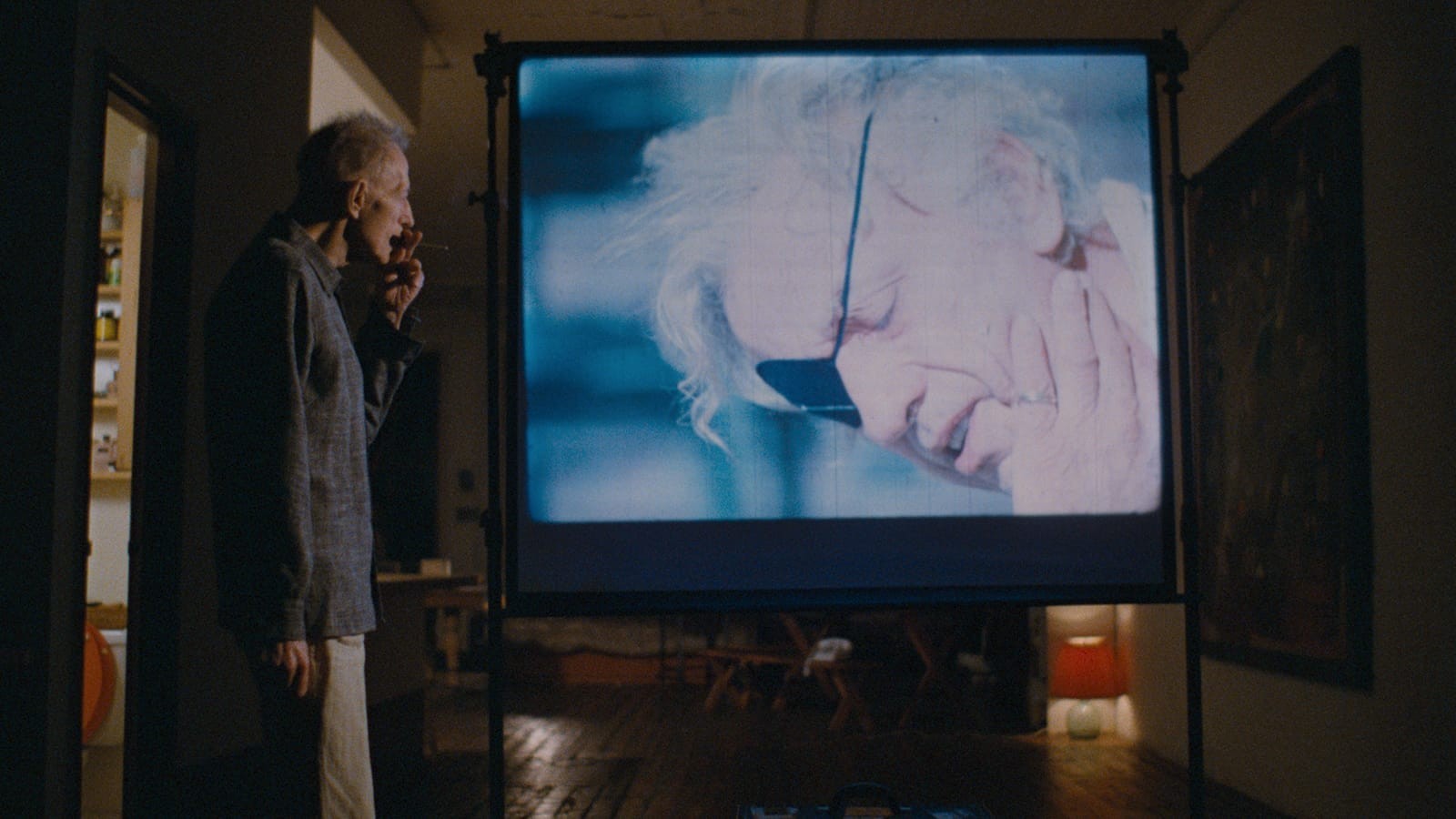

Por último, Pierrot es el diario de Godard, pero en vez de escribirlo lo filma. En unas semanas, ha recorrido la Costa Azul con sus amigos Coutard (cuya fotografía, con el uso que Godard hace del color, merecería un estudio), Anna, Jean-Paul, Devos (es curioso que, aparte Marianne, las dos únicas personas con quien Pierrot se entiende sean dos locos: el de la música y la «reina del Líbano»), filmando una huida de trágico fin, basada en una novela que no recordaba bien («Obsession», de Lione White); ha releído varios libros, se ha acordado de You Only Live Once y La Chienne, ha oído noticias del Vietnam, ha visto cómo Michael Poiccard, en un cine, reencontraba a Patricia Franchini, que filmaba al Gran Estafador (al que así, como a él, delataría). Viendo este film se conoce a Godard mejor que nunca.

Por todo esto, tras El nacimiento de una nación (Griffith, 1915), Amanecer (Murnau, 1927), La Régle du jeu (Renoir, 1939), El cuarto mandamiento (Welles, 1942), Paisà (Rossellini. 1946), Cantando bajo la lluvia (Kelly & Donen, 1951), Candilejas (Chaplin, 1952), Ugetsu monogatari (Mizoguchi, 1953), Ordet (Dreyer, 1965), Centauros del desierto (Ford, 1956), De entre los muertos (Hitchcock, 1958), El tigre de Esnapur-La tumba india (Lang, 1958), Hatari! (Hawks, 1961) y El cardenal (Preminger, 1963), se coloca Pierrot el loco entre los films que prefiero.

En El Noticiero Universal (5 y 6 de enero de 1967)